http://www.pressian.com/news/review_list_all.html?rvw_no=1690

[유라시아 견문] 유라시아의 길

지금 '한미 동맹' 타령할 때가 아닙니다!

2015년 새 연재 '유라시아 견문'이 3월 10일 닻을 올립니다. 그 동안 '동아시아를 묻다'를 통해서 한반도, 동아시아, 세계를 가로지르는 웅장한 시각을 보여줬던 유라시아 연구자 이병한 박사(연세대학교 동양사학과)가 앞으로 3년 일정으로 유라시아 곳곳을 직접 누비며 세계사 격변의 현장을 독자에게 전합니다. '유라시아 견문'은 매주 화요일, 독자를 찾아갑니다.

동아시아

지난 1년 호떠이에서 살았다. 하노이(河內)는 강과 호수로 둘러싸인 물의 도시이다. 그 중에서도 가장 큰 호수가 호떠이다. 덕분에 아침은 근사했다. 물안개 위로 떠오르는 일출이 일품이었다. 산책하며 자문했다. 어쩌다 이곳까지 왔나. 답은 자명했다. 동아시아였다. 동아시아론에 감화되어 베트남까지 이른 것이다.

호떠이(Ho Tay)는 호서(湖西)이다. 우리식으로는 서호(西湖)이다. 비단 하노이의 서편에 자리해서만은 아닐 것이다. 서호는 그 자체로 역사적, 문학적 은유이다. 중국의 항저우(杭州)에는 바다와 같은 서호가 자리한다. 바람이 불면 파도가 일만큼 커다란 호수이다. 시심(詩心)을 절로 일으키는 강남 문화의 처소이다. 수원성 근방에 서호가 자리하고 있는 것과 같은 이치이다. 학자 군주 정조의 정신세계에도 서호가 있었다. 동아시아의 공통 유산인 것이다.

과연 호떠이를 걷노라면 중화 세계의 흔적이 역력하다. 최고 명문 고등학교의 이름은 베트남 최초의 유학자 쭈반안(Chu Van An)에서 따왔다. '베트남의 정도전'에 빗댈 수 있는 레 왕조의 개국공신 응우옌짜이(Nguyen Trai)가 석양을 바라보며 시를 썼다는 자리도 기리고 있다. 천년사(千年寺)를 비롯한 사원과 서원도 여럿이다. 천년 고도의 기품을 찬찬히 음미할 수 있다.

그러나 그게 다가 아니었다. 베트남은 중화 세계의 가장자리이면서 동북아와 동남아가 만나고 갈리는 곳이기도 했다. 무엇보다 유럽이 부쩍 가까웠다. 조선이나 대만(타이완)과 달리 제국 일본의 영향이 미미했다. 'Hanoi'라는 명칭부터가 프랑스 통치의 산물이다. 본래는 탕롱(昇龍)이었다. 용이 날아오르는 곳이었다. 그 상징성을 지워버렸다. 지리적 특징을 딴 범범한 이름으로 고친 것이다. 한자가 사라지고 알파벳을 '국어(Quoc Ngu)'로 사용하게 된 기원도 프랑스에 있다. 시내 한복판에 자리한 오페라 극장은 파리풍이 여실하다. 오늘의 국가도서관은 100년 전 인도차이나대학이었다.

그런데 西歐(서구)만도 아니었다. 東歐(동구)도 멀지 않았다. 당장 내가 살던 집의 지척에는 러시아어, 즉, 키릴 문자로 간판을 새긴 작은 호텔이 있었다. 1975년, 베트남이 통일되던 해 문을 열었다. 이웃한 우크라이나 식당의 흑맥주 맛도 손색이 없었다. 주인장은 1980년대 공업 기술을 전수하러 파견 나온 사람이었다. 하노이 처녀와 정분이 나서 눌러앉은 것이다.

시청은 모스크바 풍이었으며, 레닌 공원의 동상도 철거되지 않았다. 그만큼 베트남은 러시아와 동유럽은 물론 오늘의 중앙아시아 국가들과도 깊게 교류하고 있었다. 그리하여 하노이는 東方(동방) 천년과 동서구 백년의 유산이 어울린 독특한 풍경을 빚어내고 있었다. 혼종적이고 잡종적인 코스모폴리탄 도시였다.

나는 이곳에서 (북)베트남과 북조선의 연결망을 복원하는 작업을 했더랬다. 허나 문헌이 턱없이 부족했다. 아쉬운 대로 김일성 종합대학 등 여러 곳에서 유학했던 분들의 말씀을 청해 들었다. 베트남 전쟁이 한창일 때 너희들은 타국에서 배우고 익혀 조국의 전후 건설을 준비하라는 호치민의 뜻을 따랐던 이들이다.

그 중에서도 평양의 대동강에서 몽골 유학생과 중소 논쟁을 주제로 언쟁을 하다가 주먹다짐까지 벌였다는 일화가 깊은 인상을 남겼다. 퍼뜩 떠오른 것은 연암의 <열하일기>였다. 아하, 필담으로 향유했던 중화 세계의 문예 공화국이 사라지지 않았던 것이로구나. 커녕 더욱 넓어지고 깊어지고 있었다.

냉전기 저들은 서로의 국가를 방문하고 유학하며 중국말로, 조선말로, 몽골말로, 월남말로 소통하고 있었다. '죽의 장막'에 갇혀 있던 쪽은 이편이었지 저편이 아니었다. 저편은 중화 세계 너머 제3세계까지 활짝 열려 있었다. 더 중요하게는 新/舊(신/구)의 단절이 아니라 古/今(고/금)의 계승이 이루어지고 있었다.

'사회주의 국제주의'라는 이름 아래, 혹은 비동맹 운동이라는 깃발 아래 좁게는 중화 세계의 연결망이, 더 넓게는 유라시아적 교류망이 재건되고 있었다. 멀리는 혜초가, 가깝게는 연암이 밟았던 길이 더욱 넓어지고 촘촘해졌던 것이다. 그래야만 북조선 문단의 일인자, 한설야의 이름을 딴 대로가 타슈켄트 도심에 자리하고 있는 까닭도 어렴풋하게나마 짐작할 수 있다.

고로 탈냉전 또한 동서 냉전의 종식으로만 치부하고 마는 것은 모자람이 크다. 냉전 이후의 실상이란 동서 냉전에 저항했던 운동, 탈냉전 운동의 확대와 심화라고 할 수 있다. 유라시아의 재결합과 재통합이 더욱 확산되고 깊어지고 있다. '동아시아의 귀환' 또한 '유라시아의 귀환'의 일부였다.

아니 동아시아에 한정되어 있던 발상 자체가 한반도의 남쪽에 묶여 있던 냉전기와 그 세대의 경험적 한계의 소산이다. 과연 한국에서 동아시아론이 발진하고 있을 때, 탈북자들은 중국을 지나 동남아와 동유럽으로 필사적으로 탈출하고 있었다. 냉전기에 다져진 유라시아의 길이 탈북한 조선인들의 생명선이 되어주었다.

대아시아

동아시아만으로는 족하지 못하다는 발상이 유별난 것은 아니지 싶다. 작년 말, 일본에서는 <몽, 대아시아(夢, 大アジア)>라는 신생 잡지가 창간되었다. 일본과 아시아를 재차 고민하는 듯하여 반갑기 그지없었다. 하토야마 민주당 정부의 '동아시아 공동체' 구상이 조락하고, 아베 정권의 퇴행적인 전후 체제 탈각 작업을 착잡하게 지켜보던 와중이었다. 민간의 대안적 지역 구상에 솔깃했던 것이다.

출범 장소부터 흥미로웠다. 규슈(九州)의 후쿠오카(福岡)이다. 규슈의 날씨는 열도보다 반도에 더 가깝다. 대마도를 지나 해류를 타면 한걸음에 닫는다. 그만큼 아시아의 바닷길과 오랫동안 연결되어 있었다. 반면으로 아시아 진출의 교두보이기도 했다. 대륙 침략의 전진 기지 노릇을 했다.

불행히도 이들은 후자를 잇고 있었다. 현양사(玄洋社)의 후예를 자처했다. 올해는 마침 을미년이다. 을미사변 120주년이다. 명성황후 시해의 주범이 현양사와 깊이 결부되어 있었다. 당시 일본공사였던 미우라 고로(三浦梧樓) 또한 현양사 출신이었다. 일순 기대가 꺾이고 불안이 엄습했다. 과연 민권보다는 국권, 국권보다는 천황을 중시하는 헌법 개정도 추진하고 있었다. 아베 정권을 능가하는 민간 우익이었다.

그들은 재차 아시아의 독립과 해방을 주창했다. 후쿠오카가 아시아 독립 운동의 거점 도시였음을 환기시켰다. 순 거짓말은 아니다. 쑨원(孫文)과 신해혁명을 지원했었다. 그러나 본심은 달리 있었다. 대청제국을 와해시키는 것이었다. 분리 독립한 지방성들을 제국 일본의 품으로 끌어들일 작정이었다. 조공국들 또한 그런 식으로 식민지로 삼았다.

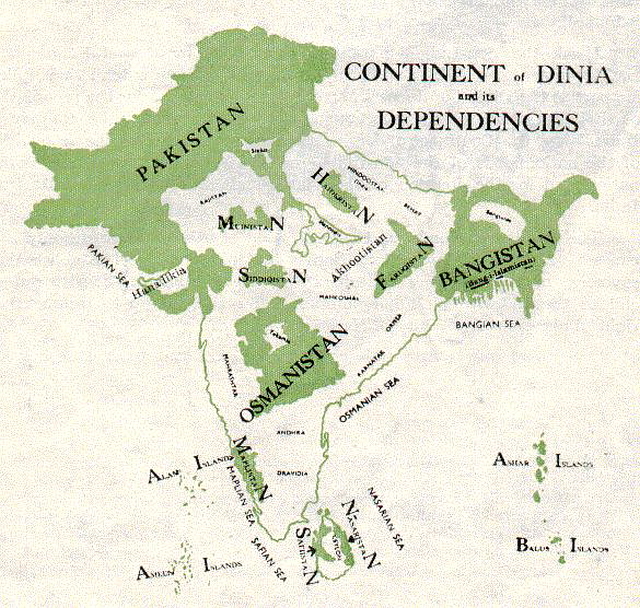

그리하여 '獨立(독립)'이라는 화두가 다시금 불온하다. 중화 세계를 해체하고 제국 일본을 관철시켰던 선도적인 구호가 재차 강조되고 있는 것이다. 강요된 홀로서기는 自立(자립)과 自主(자주), 自治(자치)를 허용치 않았다. 자칭 '국제회의'에 불러들인 이들의 면모에 의구심은 더욱 커졌다.

왕년의 조선, 대만, 만주를 대신하여 이제는 티베트, 내몽골, 위구르, 미얀마(버마), 태국(타이)에 공을 들였다. 명명도 불손하다. 내몽골은 남몽골로, 위구르는 동투르키스탄으로 고쳐 불렀다. 이쯤이면 중화인민공화국의 분화와 와해를 지원하는 외곽 단체 노릇을 하겠다는 뜻이다. 아찔하고, 아연했다.

발기문에서는 아시아의 '새로운 패권주의와 확장주의'를 우려하고 있었다. 중국의 굴기를 겨냥하고 있음이 명백하다. 대아시아몽 또한 中國夢(중국몽)에 맞선 대항 담론일 터이다. 중국의 타자화가 여전하다. 20세기 초기에는 반봉건의 이름으로, 20세기 후반에는 반공의 이름으로 중국과 일백년 적대했다.

이제는 반패권의 이름으로 중국을 봉쇄하는 대아시아를 건설하겠단다. 안타깝다. 안쓰럽다. 가능하지도 않고, 가당치도 않다. '一帶一路(일대일로)'를 축으로 유라시아를 종과 횡으로 엮어가고 있는 작금의 실상에 비추어 보자면, 반중 연합에 기초한 대아시아 구상이란 몽상이자 망상이 아닐 수 없다.

다만 반서구 아시아 연대에서 반중국 아시아 연대로의 전환이야말로 지난 100년의 변화를 함축하고 있다 하겠다. 서구는 점점 멀어지고 있다. 中國(중국)이 다시 축이 되고 있다. 세계 체제의 '재균형'이다. 국제 질서의 '민주화이다. 비정상의 정상화이며, 신창타이(新常態), 뉴 노멀(New Normal) 시대이다.

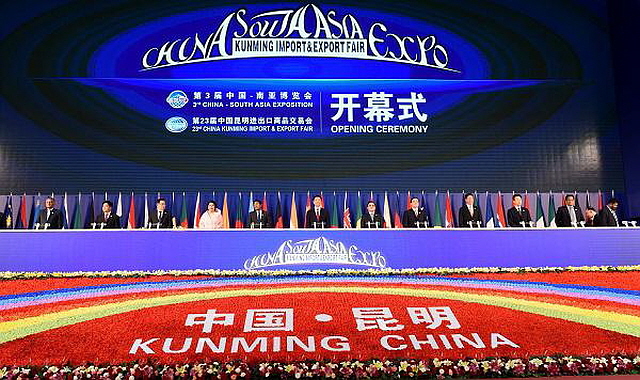

▲ 새천년 부활을 꿈꾸는 초원길과 바닷길은 20세기 침묵을 강요당했던 유라시아가 세계사 격변의 현장으로 떠오르는 신호다

유라시아

중국은 이미 동아시아를 넘어섰다. 동아시아로는 더 이상 중국을 담아낼 수 없다. 동남부 연안 중심의 개혁 개방이 기존의 세계 체제에 편입, 편승하는 적응 과정이었다면, 서부 대개발과 일대일로는 새로운 세계 체제의 개조와 재편을 꾀하는 극복 과업이다. 태평양에서 유라시아로 축이 옮아간다.

20세기형 지정학과 국가 간 체제(Inter-state system)도 낡고 진부해진다. 국가주의는 문명권별 지역 질서를 해체하고 나라별로 쪼개어 분리 통치하는 방편이었다. 지정학은 한 몸으로 운동하던 유라시아를 동아시아, 동남아시아, 중앙아시아, 북아시아 등으로 분화시켜 지배하는 歐美(구미)의 전략이었다. 결국 '거대한 체스판'의 卒(졸)이 되었다.

하여 새천년 초원길과 바닷길의 복원은 100년간 끊어지고 막혔던 동서의 혈로를 다시 뚫어 물류와 문류(文流)를 재가동시키는 유라시아의 再活(재활) 운동이다. 국경(Border)이 통로(Gateway)가 된다. 지리는 재발견되고, 지도는 다시 그려진다. 21세기의 大勢(대세)이고, 메가트렌드(Mega-Trend)이다.

따라서 작금의 모순과 균열을 미중간의 패권 경쟁으로 오독해서는 심히 곤란하다. 이러한 인식을 줄기차게 발신하는 곳이 어디인지를 밝히고 따지는 편이 이로울 것이다. 실상은 대세와 반동(反動)의 갈등이다. 유라시아의 (재)통합을 지향하는 운동과 20세기형 분열과 분단을 지속하려는 세력 간의 길항이다. 유라시아형 세계 체제를 건설하려는 세력과 유럽-아프리카, 유럽-아메리카형 세계 체제의 지속을 도모하는 세력 간의 '문명의 충돌'이라고도 하겠다.

세계 체제 갱신은 세계사 재인식과 동시적으로 수행될 것이다. 서구 중심주의를 중국 중심주의로 대체하자는 것이 아니다. 유럽적 가치에 동아시아의 전통을 맞세우는 것도 정답이 아니다. 구미적 근대성이나 아시아적 가치론이나 자족적이고 자폐적이기는 매한가지다. 서구를 배타하지도 흠모하지도 않는다. 근대를 폄하하지도, 과장하지도 않는다.

사물을 제 자리에 돌려놓을 뿐이다. 유럽을 유라시아의 서단으로 지방화하는 것이다. 그리하여 이름을 바르게 불러주는 것이다. 유럽과 아시아, 근대와 전근대의 분단 체제를 허물고 유라시아적 맥락으로 東西古今(동서고금)을 재인식하는 것이다. 유럽의 자만도 아시아의 불만도 해소하는 大同(대동) 세계의 방편이다.

그럼으로써 마침내 우리 또한 과거사와 화해할 수 있을 것이다. 조선과 고려, 발해와 신라, 고구려, 백제, 고조선을 재인식하고 재발견해야 한다. 我(아)와 非我(비아)의 투쟁이 전부가 아니었다. 봉건과 정체(停滯)도 아니었다. 고대니 중세도 허튼 소리였다. 영겁을 회귀하는 시간의 망망대해에서 '진보(progress)'는 근대인의 부질없는 망념이었다. 과거와 현재, 미래는 근본적으로 평등하다. 반만년의 역사야말로 새 천년의 자산이다. 한반도의 분단 체제 극복 또한 左右(좌우)와 南北(남북)이 공히 앓고 있는 고/금 간의 분단을 해소하는 작업과 필히 연동될 것이다.

앞으로 3년간 유라시아의 (재)통합 현장을 見聞(견문)하려고 한다. 보고 들은 얘기들을 쓰고 옮길 것이다. 주축은 일대일로이다. 하지만 大路(대로)에만 편중되지도 않을 것이다. 주변의 샛길에도 눈길을 줄 것이다. 아메리칸 드림에 도취되었듯, 중국몽에 현혹되지도 않을 것이다. 직시하고 직문할 것이다.

유라시아는 미래파의 선언, 신상품이 아니다. 때늦은 자각이며, 뼈아픈 후회이다. 참회하는 마음으로 옛 사람의 글을 다시 읽고, 옛 사람들이 오갔던 길을 따라 걸을 것이다. 먼지 쌓인 고(古)지도를 청사진으로 삼을 것이다. 한반도 동남단, 경주의 석굴암은 西域(서역)과 페르시아로 이어졌던 누천년 유라시아 연결망을 묵묵히 증언해주고 있다. '유라시아 견문'이 식민과 분단으로 망실해버린 유라시아적 정체성을 회복하는데 일조할 수 있으면 좋겠다.

해방과 분단 70주년을 맞이하는 내 나름의 통일 사업이고 실력 양성 운동이다.

[유라시아 견문] <서유견문> 다시 읽기

서구 몰락 예언한 유길준, 우리는 그를 몰랐다

연행록과 견문록

연초 연달아 여행기를 읽었다. <유라시아 견문> 준비 차였다. <왕오천축국전>(혜초 지음, 정수일 옮김, 학고재 펴냄)으로 출발해 <동방견문록>(김호동 옮김, 사계절 펴냄), <이븐 바투타 여행기>(이븐 바투타 지음, 정수일 옮김, 창비 펴냄), <서유기>를 지나 <열하일기>까지 내달렸다. <오도릭의 동방기행>(정수일 옮김, 문학동네 펴냄)도 곧 손에 들 작정이다.

유라시아는 오래전부터 冊(책)으로도 연결되어 있었다. 종교와 사상과 문화가 흐르고 섞이는 문류망이 도저했다. 이 서물들에 대한 소회는 그때그때 다룰 기회가 있을 것이다. 을미년 초두에, 연재의 서두에 각별하게 할애하고 싶은 책은 따로 있다. 유길준의 <西遊見聞(서유견문)>이다.

올해가 꼭 출간 120주년이서만은 아니다. 의외로 배운 지점이 많았다. '의외'였다는 점이 포인트다. 애당초 기대가 적었다. 명색이 동아시아 현대사를 전공한 역사학자지만 개항기가 산출한 최고의 문헌을 읽어보지 못했다. 모르던 바는 아니었다. 허나 귀동냥 수준이었다. 후쿠자와 유기치의 <서양사정>을 베꼈다는 풍문이 선입견을 더했다. 구미형 근대화를 맹숭하는 개화파의 태작이려니 지레 짐작하고 있었다. 미리부터 1894년 東學(동학)을 누르고 西學(서학)의 승리를 확인하는 저작으로 재단하고 있었던 것이다.

막상 책을 펼치니 빠져들었다. 만만치 않았다. 간단치가 않았다. 과연 어설프게 아는 것은 모르는 것만 못한 법이다. 그가 궁리하는 개화의 개념과 방법이 발군이었다. 어떻게 조선의 근대를 자주적으로 이룰 것인가를 깊이 궁리하고 제안한 국정 개혁 제안서였다. 전혀 낯설지만은 않았다. 조선 사대부의 시무책을 잇고 있었다. 정치, 경제, 법률, 교육, 문화 등 다방면의 개혁안을 제시했던 연행록의 전통을 계승하고 있었다.

시점이 절묘했다. <서유견문>이 출간된 1895년은 마지막 연행단이 귀국한 해이기도 하다. 사정이 복잡했다. 파행의 연속이었다. 그들이 중국을 방문한 해는 1894년이었다. 하필 청일 전쟁이 발발했다. 귀환 날짜가 밀리고 밀려서 해를 넘겼다. 청의 패배가 확정되고 시모노세키 조약이 체결된 후에야 귀국할 수 있었다. 귀로 또한 생경했다. 사행단이 오가던 육로가 아니었다. 청의 군함에 실려 인천으로 들어왔다. 바다의 시대가 조선을 삼키고 있었다.

귀국 후 행적도 이전과 달랐다. 의당 수행해야 할 왕에 대한 보고가 누락되었다. 조청 관계가 극적으로 변했던 탓이다. 조선은 어느새 자주 독립국이 되어 있었다. 대청사행을 보고해야 할 까닭이 사라져 버렸다. 누천년 사대-자소 관계가 일시에 무너졌다. 일본과 중국, 그리고 러시아와 평등하게 경쟁하라는 만국공법 시대가 열렸다. 조선은 갑오개혁을 단행했다. 연행단이 베이징에 발이 묶여 있을 무렵이었다. 연행록은 더 이상 선진 문물을 수용하는 경로가 될 수 없었다. 그들의 귀국은 너무나 늦은 것이었다.

연행록을 대신한 것이 바로 <서유견문>이었다. 유길준은 자타가 공인하는 조선 최초의 미국 유학생이다. 도쿄에서는 일본 근대화의 사상적 대부, 후쿠자와 유키치를 사사했다. 신청년의 첨병, 신문화의 첨단이라 해도 손색이 없을 것이다. 그러나 반전이 있었다. <열하일기>(1780년)와 <서유견문> 사이가 그리 멀지 않았다. 양자를 잇는 자리에 환재 박규수가 있었다. 박규수는 박지원의 손자이자, 유길준의 스승이었다. 혈연과 학연을 타고 조선의 문류도 흐르고 있었다. 북학파와 개화파, 100년을 잇는 연결망이었다.

儒學(유학)과 留學(유학)

유길준은 1856년 北村(북촌)에서 태어났다. 조선 정통의 명문가 출신이었다. 家學(가학), 즉 밥상머리 교육을 통해 양질의 유교적 소양을 터득할 수 있었다. 더불어 당시 첨단이었던 경화(京華) 학계의 학풍을 섭렵했다. 소싯적부터 조선 주자학의 정수를 충분히 흡수했던 것이다.

박규수를 만난 해는 1873년. 유길준은 18세 청년이었고, 박규수는 66세 노년이었다. 환재가 별세하는 1877년까지 만년의 완숙한 사상을 전수 받았다. 청나라의 세계 지리서 <海國圖志(해국도지)>를 건네받은 것도 박규수의 사랑방이었다. 이로써 청의 양무 운동을 학습하고, 유형원과 정약용 등 조선 실학에도 관심을 가질 수 있었다. <서유견문>을 비롯한 숱한 시무책에도 논어, 맹자, 주자는 물론, 실학파들의 연구 성과가 크게 참조되었다.

유길준은 구미 유학을 통하여 개화파로 전향했던 것이 아니다. 조선을 떠나기 전에 이미 개화파였다. 조선의 전통을 이탈한 것이 아니라, 조선의 일부를 계승하고 확대 발전시킴으로써 자생적 개화파로 거듭났던 것이다. 즉, 유교적 變通(변통)론의 연장선에서 구미 문명을 수용했다고 하겠다. 때문에 당시는 말할 것도 없고, 오늘날까지도 이어지는 유학생들의 고질적인 병폐를 면할 수 있었다. 유학하는 국가에 대한 맹목과 맹종을 거두었다. 조선적인 것을 떨쳐내려고 안간힘을 쓰기는커녕, 전통에 대한 자부심으로 단단했다. 자학과 자만 너머에 떳떳한 자긍을 세웠다.

이러한 태도는 국한문 혼용체로 표출되었다. <서유견문>은 최초의 국한문 혼용체 문헌이라는 점에서도 각별하다. 유길준은 몸소 문법책을 저술했을 만큼 문체 연구에도 열심이었다. 모름지기 문체는 사상의 뼈대이다. 그가 漢文(한문) 탈피를 표방했음은 분명하다. 하더라도 國文(국문)이 곧 漢字(한자) 탈피는 아니었다. 한자 또한 국문의 하나였다. 아니 가장 오래된 국문이었다. 도무지 한자를 버릴 수는 없었다.

한글과 한자를 병용하는 것이 새로운 국문이요, 새 시대의 문체였다. 이 또한 한글 전용으로 내달리며 일어와 영어에 복무했던 설익은 개화파들과는 결을 달리하는 지점이었다. 그는 문체에서도 동서고금 균형을 잃지 않았다. 즉, 국한문 혼용은 비단 한글 전용으로 가기 위한 이행기의 흔적이 아니었다. 나름의 고금 간 통합술이었다. 그래서 漢學(한학)에 함몰되지도 않고, 國學(국학)에 매몰되지도 않는 내재적 지역학(Area Studies)으로서 또 다른 東學(동학)의 가능성을 품고 있었다. 西學(서학)으로 단련된 儒學(유학), '지구 지역학(Glocalogy)'으로서의 동학 말이다.

개화와 중도

그만큼 개화파도 천차만별이었다. 본인도 절감했던 모양이다. 스스로 개화의 등급을 나누었다. 유길준에게 개화는 곧 근대화가 아니었다. 서구화는 더더욱 아니었다. 일본 따라잡기, 미국 따라 하기와 일선을 그었다.

무릇 개화란 인간의 천사만물이 지선극미한 경지에 이르는 것을 일컬었다. 까닭에 개화의 여부를 한정할 수가 없었다. 개화에는 종점이 없으며, 고로 역사에도 종언이 없었다. 역사란 변혁과 성쇠의 순환이지, 진보와 발전이 아니었다. 그리하여 그가 견문한 구미 또한 문명의 정점, 개화의 최종 형태가 아니었다. 아니, 서구 문명을 '진(眞)개화'라고 장담할 수 없으며, 앞으로 그 처지가 어찌될지 알 수 없다고 단서를 달았다. 과연 20년 후에 유럽에서 제1차 세계 대전(1914년)이 발발했고, 슈펭글러의 <서구의 몰락>이 출간된 것은 1918년이었다.

우유부단함이 아니었다. 得中(득중)의 태도였다. 개화한 자는 천만가지 사물의 이치를 따지고 밝혀 경영하는 자이다. 따라서 날마다 나날이 새로워져야 한다. 그러면서도 중심을 잃지 않아야 했다. 남의 장기를 취하되 자기의 장점도 키워야 했다. 처지와 시세를 감안한 후 제 나라를 보전하면서 개화의 공을 이루어야 했다. 추수가 아니라 혁신이었다. 변혁적이되, 중도적이었다.

때문에 개화당과 수구당을 공히 비판했다. 갑신정변에 호통을 쳤다. 시세와 처지의 분별없이 남 것만 숭상하고 제 것을 업신여긴 착오를 범했다고 했다. 그래서 '개화의 죄인'이었다. 반대로 남 것은 덮어놓고 오랑캐라며 배척하고 제 것만 천하제일인양 여기는 수구당은 '개화의 원수'라고 질타했다. 또 주견 없이 남의 겉모습만 따르는 자는 '개화의 병신'이라 일갈했다.

즉, 그의 득중이란 좌/우, 보수/진보 사이에서 회색 중도를 의미하는 것이 아니었다. 동과 서, 고와 금에서 중용을 지키는 자세였다. '전통 없는 근대'가 개화의 죄인이라면, '근대 없는 전통'은 개화의 원수였다. 기민함과 완고함의 차이가 있을 뿐, 분별력이 모자라고 몰주체적임은 개화파도 수구파도 마찬가지였다.

개화의 여실은 주체의 역량에 달려 있었다. 핵심은 교화된 인민의 존재였다. 開化(개화)는 敎化(교화)의 산물이었다. 개화는 곧 進化(진화)이기도 했다. 경쟁이 적자생존, 우승열패를 의미하지도 않았다. 진화와 경쟁을 향상심을 발동시키는 수양이자 격려로 수용했다. 내면의 수련을 통한 교화의 최종적 결실이 개화로 맺어지는 것이라고 풀이했다. 그래서 득중을 먼저 이룬 자가 지나친 자를 타이르고, 모자란 자를 다독일 것을 권장했다. 민중을 추키지도 않았고, 대중을 깔보지도 않았다.

결국 두루 선비가 되는 나라, 國民皆士(국민개사)론을 제창했다. 훗날 興士團(흥사단)도 설립했다. 서구의 시민이 '재산'에 기초한 주체라면, 동방의 시민은 '덕성'에 바탕을 둔 주체였다. 그래서 민을 정치적 주체로 세우는 제도적 절차(선거)만큼이나 민의 인격적 도덕화를 강조했다.

아니 정부의 역할 자체를 사람의 귄리 보장(복지국가)에 보태어 사람의 도리 교화(인문국가)에 있다고 여겼다. 정치란 불완전한 인격체를 조금씩 조금 더 나은 인격체로 진보시키는 학습과정에 다름 아니었기 때문이다. 결국 <서유견문>에서 피력하고 있는 이상적인 개화 또한 법치와 덕치의 최종적 상태인 '無爲之治(무위지치)'에 근사했다. 그는 천상 사대부, 개항기의 개화된 사대부였다.

진개화

유길준의 독보를 추앙하려는 뜻이 아니다. 단독자도 아니었다. 눈을 유라시아로 돌리면 여럿이었다. 중국에는 <大同書(대동서)>를 집필한 캉유웨이가 있었다, 향촌 건설 운동의 량수밍도 있었다. 인도에는 타고르가 있었고 간디가 그 뒤를 이었다. 오스만 제국의 폐허에서는 자말 알딘 알아프가니가 고투했다.

각자 처한 장소는 달리했지만, 동서고금을 회통하는 진개화를 궁리했다는 점에서 동지이고 반려였다. 현실에서는 좌절했다. 20세기는 사나웠다. 설익은 개화파, 웃자란 쭉정이들이 전성기를 구가했다. 그들의 후예가 개발파와 개혁파였다. 산업화는 따라잡았고 민주화도 따라했다. 하건만 나라꼴도 지구촌도 갈수록 흉흉하다. 헛 개화의 末路(말로)이다.

판 갈이는 이미 시작되었다. 탈냉전은 또 다른 개항기였다. 대륙으로 유라시아로 다시 길이 열렸다. 왕년의 초원길, 바닷길에 하늘길까지 분주하다. 고로 포스트모던(Post Modern)은 치우진 독법이었다. 서구적 근대의 종언이자 탈서구적 근대의 개막이 더욱 합당할 것이다.

유라시아는 그 지구적 근대의 中原(중원)이다. 20세기에 억압되었던 역사의 무의식이 중국몽, 인도몽, 아세안몽, 이란몽, 터키몽으로 피어난다. 유라시아로 방향을 선회(U-tun)하여 견문을 이어가는 까닭이다. 헛개화를 거두고 진개화를 이루는 새 역사의 현장을 목도하기를 소망한다. 개화는 여전히, 영원히 진행형이다.

[유라시아 견문] 21세기 중화망 : 치앙라이

마약왕이 된 반공열사, 골든트라이앵글의 비밀

마에살롱(Maesalong)

<서유견문>을 읽어간 곳은 치앙라이(Chiang Rai)였다. 태국(타이) 최북단, 미얀마(버마)와 라오스와 국경을 접하고 있는 곳이다. 부모님이 두세 달 겨울을 나시는 피한(避寒)지이다. 날씨는 포근하고 공기는 깨끗하며 물가는 저렴했다. 그곳에 진을 치고 앉아 오래된 여행기들을 하나씩 살펴갔다.

하루는 부모님이 짧은 여행을 권하셨다. 주변 지역 일대를 둘러보자는 것이다. 숙소를 떠난 차는 구불구불 산으로 향했다. 마에살롱(Maesalong)이라는 고산 마을에 가는 길이라 했다. 산세가 제법 근사했다. 흡사 운남(雲南)의 계림(桂林)을 닮았다.

▲ 치앙라이 마에살롱 전경. ⓒwikimedia.org

한참을 오르니 벚꽃이 피었다. 태국은 사시사철 여름인 줄만 알았다. 산 속은 또 그게 아닌 모양이다. 2월 초, 때 이른 봄맞이에 기분이 절로 청량했다. 산 중턱에 이르자 녹색 차밭이 넓게 펼쳐졌다. 차밭이 관광 코스의 하나였다. 하지만 그런 곳이라면 이미 여러 곳 둘러본 적이 있다. 오히려 내 시선을 잡아 끈 것은 커다란 공자상이었다. 옷차림이나 얼굴 생김새, 아무래도 공자였다. 태국 차밭에 어인 공자상인고? 의아하고 궁금했지만 물음을 삼켰다. 태국어는 모르고 영어는 통하지 않으니, 마땅히 물어볼 길이 없었다.

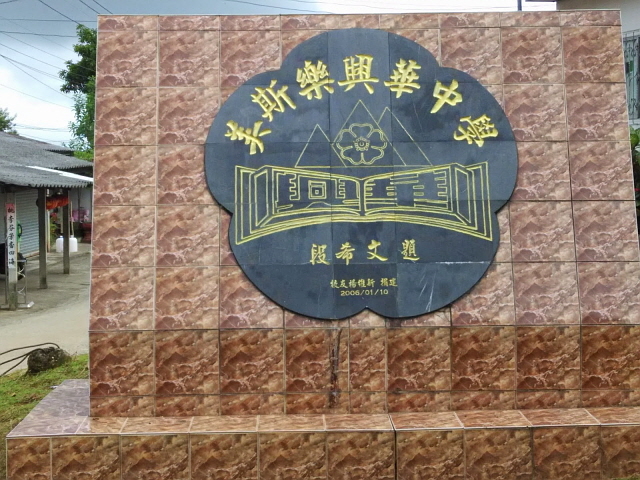

산을 더욱 오르자 길 주변으로 숙소와 찻집, 밥집이 늘어났다. 덩달아 한자 간판들도 불어났다. 표기의 순서는 산 아래와는 반대였다. 한자가 먼저이고 태국어가 뒤를 이었다. 신기한 일이로세, 흥미가 돋던 차 '興華中學(흥화중학)'이라는 표석이 눈을 찔렀다. 흥화, 中華(중화)의 重興(중흥)이란 뜻이렸다.

▲ "興華中學(흥화중학)이라는 표석이 눈을 찔렀다. 흥화, 中華(중화)의 重興(중흥)이란 뜻이렸다." ⓒ이병한

대체 이 마을의 정체가 뭐 길래? 호기심이 마구 솟아났다. 차에서 내리자마자 학교부터 카메라에 담았다. 돌아오는 길에 마을을 찬찬히 살피니 유독 잦은 이름이 보였다. "段將軍(단장군)". 단장군 카페, 단장군 호텔, 단장군 식당 등 여럿이었다. 단장군의 묘지를 안내하는 표지도 있었다.

부모님은 시장 구경 중이셨다. 자연산 송이버섯을 고르며 흥정이 한창이었다. 곁에 이르자 이번에는 주인아주머니의 말이 귀를 찔렀다. "쩌이거싀하오츠더". 소리는 문자로 전환되었고, 의미가 되어 해독되었다. '这个是好吃的', '이거 맛있어요.' 어라? 나는 곧장 되물었다. "니싀쭝궈런마?(你是中国人吗?)" '중국인이세요?' "是的". 그렇단다.

이번엔 똥그래진 눈으로 그쪽에서 물어왔다. "어떻게 중국말을 해요? 홍콩 사람이에요?" "아니요. 한국 사람입니다. 중국 현대사를 연구하는 학자에요. 베이징이랑 상하이에서 공부한 적도 있습니다." 통성명이 끝나자 말문이 터졌다. 마침내 이 마을에 대한 궁금증을 해갈해줄 분을 만난 것이다.

"여기는 언제 오셨어요?" "중국 어디서 오셨어요?" "저기 저 단장군이라는 분은 누구죠?" 나는 점점 20세기 중엽, 동아시아 냉전사의 한복판으로 진입하고 있었다.

▲ '단장군' 묘지 입구. ⓒ이병한

냉전의 마을

1949년 10월 중화인민공화국이 일어섰다. 공산당이 국민당을 밀어내고 중원을 차지했다. 그러나 대륙은 원체 크고 넓었다. 건국 선언에도 大一統(대일통)은 미완이었다. 특히 서남부 내륙이 그러했다. 운남성에는 여전히 중화민국을 받드는 세력이 있었다. 93사단과 237사단을 주축으로 한 소위 '국민당 잔군'들이다. 그들에게 베이징은 아득한 곳이었다.

인민해방군이 남진하여 이들과의 격전 끝에 쿤밍(昆明)을 장악한 것은 1950년 1월이었다. 항복을 거부한 일부는 남하하여 버마(미얀마)의 정글로 숨어들었다. 항일 전쟁기 미국이 중(화민)국의 물자 보급을 도왔던 '버마 로드(Burma road)'가 국민당판 '대장정'의 피난길이 되었다. 갓 독립(1948년)한 버마는 잔군들이 불편했다. 그러나 항일 전쟁과 국공 내전으로 단련된 그들의 전투력을 감당할 수 없었다.

잔군들은 버마의 만사(Mansa, 孟薩)를 국민당의 '옌안(延安)'으로 삼고자 했다. 이름도 거창했다. 雲南反共救國軍(운남반공구국군)이라 개칭했다. 와신상담의 기회는 때 이르게 찾아왔다. 한국 전쟁이 발발하고, 신중국이 참전했다. 서남부에 배치되었던 인민해방군이 대거 북진했다. 군사력의 공백이 생겨난 것이다.

운남성 탈환과 대륙 수복, 대역전의 틈이었다. 국민당과 미국도 기민하게 대응했다. 대만(타이완)은 전술 훈련을 담당할 교관을 파견했다. 사상 교육을 담당하는 反共抗俄大學(반공항아대학)도 세웠다. 抗日(항일) 이후의 抗俄(항아)를 선전했다. 중화인민공화국은 소련의 괴뢰라고 가르쳤다. 중국의 내부 정보에 굶주리던 CIA(미국 중앙정보국)는 구국군을 낙하산 부대로 훈련시켜 내륙으로 침투시켰다. 그래서 1952년까지 총 7차례 운남성 공격을 감행했다. 1953년 한반도의 휴전 협정에도 불구하고, 서남부 전선은 총성이 멈추지 않았다.

구국군은 갈수록 세를 더했다. 버마와 태국 산악 지역에 살고 있는 소수 민족들도 끌어들였다. 중국인과 아시아 제민족 연합이라는 명분 아래 東南亞人民反共聯軍(동남아인민반공연군)을 결성했다. 곤혹스런 버마 정부는 국제 사회에 호소했다. 유엔 총회에서 중화민국을 꼬집어 지목했다. 버마의 영토 주권을 침해하고 있으니, 잔군을 철수시키라는 요구였다. 당시 중화민국은 엄연히 유엔 상임이사국의 하나였다. 세계 5대국의 체통이 달려 있었다. 장제스는 운남반공구국군의 해산을 선포했다. 그러나 시늉뿐이었다. 약 1만 명에 달하는 정예 부대는 남겨 두었다. 자신의 명령을 어긴 불복자들은 어찌할 방도가 없다며 발뺌했다.

그러나 미국은 국제 사회의 시선을 의식하지 않을 수 없었다. 1955년 반둥회의 이래 탈식민의 물결을 거스를 수 없었다. 직접 장제스에게 완전 철군을 요구했다. 그렇지 않으면 대만에 대한 군사, 경제 원조를 중지하겠노라 으름장을 놓았다. 결국 1961년 두 번째 철군이 단행되었다. 이번에는 대규모였다. 대만에선 대대적인 '귀국' 환영 행사가 열렸다. 그럼에도 여전히 일부는 남았다. 그들에게 대만은 낯선 땅이었다. 歸國(귀국)이 아니라 歸鄕(귀향)을 꿈꾸었다. 결국 중화민국 군적 자료는 소각시켰다. 잔군은 이제 '고군(孤軍)'이 되었다. 타향을 떠도는 무적자(無籍者)였다.

▲ 단장군, 뚜안시원(段希文). ⓒ이병한

버마서도 쫓겨난 이들은 다시 산을 타고 넘었다. 그리고 정착한 곳이 마에살롱이었다. 그 4000명의 군인과 식솔들을 이끌었던 이가 바로 단장군, 뚜안시원(段希文)이었다.

그러나 거처가 마련되었다고 해서 생계가 해결되지는 않았다. 국민당의 지원마저 끊어진 마당에 당장 먹고 살 길이 막막했다. 그래서 피난길을 상로(商路)로 전환시켰다. 버마와 태국의 국경 무역을 중계했다. 상품은 단연 아편이었다. 해발 1800미터의 고산 지대라 양귀비를 재배하기에 적격이었다.

단장군은 이렇게 강변했다. '우리는 공산주의 원수와 계속 싸워야 한다. 싸우기 위해서는 군대가 필요하고, 군대는 총이 필요하다. 총은 돈이 있어야 하며, 이 산지에서 돈이 될 수 있는 것은 오직 아편뿐이다.' 그리하여 버마, 태국, 라오스의 강줄기가 만나는 골든트라이앵글(Golden Triangle)은 냉전기 동남아 아편 무역의 허브가 되었다.

생계책을 세웠다 해도 무적자의 신분은 불안한 것이었다. 태국 정부 또한 공짜로 망명지를 제공하지 않았다. 이들을 태국의 반공 작전에 투입키로 했다. 버마를 접경한 북부 산악 지대는 태국 공산당의 거점이었다. 신중국을 추종하는 '붉은 화교'들도 적지 않았다. 이들을 토벌하는데 전직 국민당군의 복수심을 활용키로 한 것이다.

1970년 12월 단행된 대규모 토벌 작전에도 이들이 맨 앞자리에 섰다. 5년간 지속된 토벌로 1000명 이상의 빨치산을 소탕했다. 태국이 미국의 동맹국으로서 베트남 전쟁에 깊숙이 개입했고 신중국이 북베트남을 지원하고 있었던 사정까지 고려한다면, 태국 북단에서도 동남아의 좌우 대결로서 유사-베트남 전쟁이 진행되고 있던 것이다.

완전 진압은 1982년에 가서야 이루어졌다. 태국 정부는 상찬을 표했다. 덕분에 한반도나 베트남, 중국처럼 태국이 분단되는 것을 막았다는 것이다. 국왕이 직접 노고를 치하하며 태국 국적까지 부여했다. 마침내 합법적인 주거의 권리를 얻은 것이다. 이로써 운남에서 버마로, 태국으로 이어진 피난과 유랑 생활도 마감할 수 있었다. 총을 내려놓고 차를 재배했다. 생활 세계의 탈냉전이었다.

단장군이 눈을 감은 것은 1980년이었다. 그의 무덤은 마을이 한눈에 내려다보이는 언덕에 자리 잡고 있었다. 남중국풍이 물씬한 사당처럼 꾸몄다. 그의 인솔 아래 중국공산당, 버마공산당, 태국공산당과 차례로 싸우다 숨진 부하들의 명패도 모셔져 있었다. 일종의 반공열사릉이었던 셈이다. 파란의 동아시아 현대사가 응축된 상징적인 장소였다.

좌파(Left)를 청춘의 패션으로 치장했던 20대 시절이었다면 우익분자들이라며 싸늘하게 등을 돌렸을 것이다. 그러나 죽음마저 좌/우로 갈랐던 저 우매한 20세기와는 작별을 고한 지 이미 오래였다. 나도 향을 피우고 절을 올렸다. 그들의 소망이었던 '興華'를 두 손 모아 기도했다.

▲ 반공열사 명패. ⓒ이병한

Network-中華帝國

빨치산 토벌로 통제되었던 마에살롱은 1994년부터 관광지로 개발되었다. 태국 정부는 산티키리(Santikhiri)라는 새 이름을 지어주었다. '평화의 언덕'이라는 뜻이라고 한다. '마에살롱'에 각인되어 있는 냉전의 추억과 아편의 흔적을 지우려는 것이다. 지금은 그 예외적 역사적 배경에 자연 풍광이 어울려 태국의 10대 여행지 중 하나가 되었다.

저 푸르고 너르던 차밭이 본래는 양귀비를 키우던 곳이었다는 말이다. 마약 기운이 스며든 땅에서 자란 차인지라 특히나 맛있다는 우스개도 있었다. 산티키리는 운남성 본산의 고급 우롱차를 주로 생산한다. 해발 1200~1400미터가 우롱차 재배의 최적지이다. 그래서 치앙라이 주 생산량의 80%를 이 마을 홀로 감당하고 있었다. 최근에는 커피와 과수, 약초 재배도 시작했다. 산티키리의 판로는 다국적, 초국적이었다. 태국은 물론이요 중국과 대만, 동남아 화교/화인 사회까지 넓게 퍼져있었다. 中華網(중화망)의 한 연결 고리였다.

기실 치앙마이(Chiang Mai)에 속해 있던 치앙라이가 독립된 한 주로 승격된 것부터 탈냉전의 소산이었다. 중국과 태국을 잇는 고속철이 통과하는 지역으로 낙점되면서 투자 건설이 부쩍 활발해졌다. 고속철 노선도를 따라서 호텔과 리조트, 레스토랑이 속속 세워지고 있었다.

마에살롱의 2세와 3세들에게도 기회의 창이 열렸다. 중국어를 구사하는 덕에 산 아래서 일자리를 구할 수 있게 되었다. 이미 주요 여행지의 안내 표지는 한자로 표기되어 있고, 호텔 조식의 식단 또한 변해가고 있었다. 커피만큼이나 우롱차를 마시며, 베이컨과 스크램블의 옆자리에는 쌀죽과 국수가 자리했다. 햄버거 대신에 만두를, 콜라보다는 매실차를 마실 날이 머지않았다.

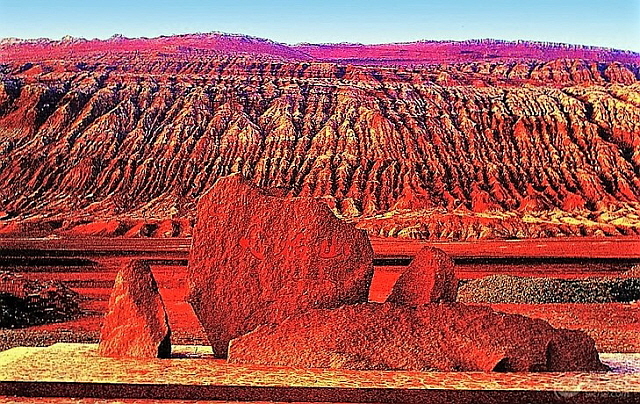

▲ 태국 최북단의 미얀마, 라오스와 국경을 접하고 있는 치앙라이는 또 다른 운남성으로 변하는 중이다. 말 그대로 21세기 중화망의 현장이다. ⓒ이병한

실은 마에살롱에서 점심 끼니를 때웠던 국수집에서부터 중국어 방송이 흘러나오고 있었다. 자막을 보니 간체자, 대만이 아니라 대륙 방송이었다. 짐작으로는 운남성에서 발신하는 방송이지 싶다. '작은 운남' 마에살롱은 그렇게 위성 전파망을 통하여 고향과 접속하고 있었다. 그들이 향수(鄕愁)하는 대상 또한 國土(국토)보다는 鄕土(향토)에 가까웠다. 혹은 중화민국과 중화인민공화국보다 한층 근원적인 대지로서 역사적/문화적 '中國(중국)'을 향한 것이었다. 운남과 마에살롱, 향토와 향토를 잇는 연결망, 인터로컬리즘(Inter-localism)의 발현이다.

태국의 영자 신문을 사려고 들렀던 편의점에서는 중국어 신문이 두 종류나 배치되어 있었다. 내가 고른 것은 <세계일보(世界日報)>였는데, 읽다보니 태국의 화교/화인 신문이었다. 번체를 고수하는 것만 보아도 중화민국의 후예들이었다. 그럼에도 사설은 남달랐다. 오는 9월 항일 전쟁 승리 70주년 기념 열병식에 대만의 총통도 초대해서 공동 행사를 열라며 시진핑에게 제안하고 있었다. 실제로 1945년 항일 전쟁 승리의 주역은 국민당이고 장제스였다. 태국의 화교/화인들에게 할아버지/아버지 시절의 국공 분열, 좌우 투쟁은 더 이상 중요치 않았다. 신세기 새 세대들이 양안의 화해와 통합을 선도하고 있었다.

이처럼 신세기 중화망은 대륙과 대만의 안과 밖으로 국민 국가(nation state)를 돌파하고 있었다. 안으로는 중화제국의 갱신으로서 복합 국가로 진화 중이며, 밖으로는 전 지구적 화교/화인 사회와 연결된 네트워크 국가로 변모하고 있었다. 둘을 합하면 '네트워크 중화 제국'의 부상이다.

따라서 양안의 통일 또한 못다 이룬 영토국가의 때늦은 달성과는 성격을 달리 할 것이다. 국민 국가의 완성이라기보다는 중화 제국의 복원과 네트워크 국가의 실현에 가까울 법하다. 마에살롱의 뿌리, 운남성이 동남아와 인도양을 잇는 해양 실크로드의 핵심 거점이 되었음은 상징적이다.

지난 세기 국공내전의 파장으로, 양안 분열의 확산으로, 한국 전쟁과 베트남 전쟁, 동남아의 내전과 냉전이 거듭되었다. 대륙은 그 규모로 말미암아 언제나 주변에 지대한 영향을 끼친다. 이제는 네트워크 중화 제국의 굴기가 이웃으로 커다란 파급을 일으키고 있다.

목하 중국풍이 드세게 불고 있는 제주도의 고뇌 또한 국지적인 동시에 지역적이며 세계적인 현장이라 하겠다. 아직은 순풍일지 삭풍일지 가늠하기 힘들다. 일대일로 건설로 더욱 박차를 가하게 될 21세기 중화망이 낙수 효과를 선사할 것인지, 침수 효과를 빚어낼 것인지 신중하게 관찰하고 판단해야 하겠다.

마침 태국의 영자 신문 <방콕 포스트(Bangkok Post)>에서는 중국의 해양 실크로드 구상과 아세안의 미래를 토론하는 학술 회의가 예고되어 있었다. 단박에 솔깃한 주제였다. 현장을 찾지 않을 수 없었다.

[유라시아 견문] 방콕의 춘절

중국 '춘절'이 미국 '크리스마스'를 대체할까?

하늘길

치앙라이에서 방콕까지는 하늘길을 이용했다.

이륙 후 한 시간 반이 지나자 돈므앙 공항에 도착했다. 유서가 깊은 공항이다. 1914년에 개장했으니 100년 역사를 자랑한다. 그 세월만큼이나 사연도 구구하다. 무엇보다 베트남 전쟁과 악연이 깊다. 미국 공군이 주둔하는 베트남 폭격의 전초 기지였다. 폭격기의 80%가 이 공항에서 출격했다. 정점을 찍었던 1969년에는 당사국이었던 남베트남보다도 많은 미군들이 돈무앙에 근무했다. 태국(타이)은 북베트남이 주도하는 '붉은 인도차이나' 저지의 핵심 보루였던 것이다.

태국에도 나름의 사정이 있었다. 시암(Siam)과 월남(越南)은 오랜 앙숙이었다. 라오스와 캄보디아를 두고 18세기부터 치열하게 경합했다. 특히 태국은 입헌군주제를 고수했다. 이웃 라오스 왕정도 은밀하게 지원했다. 그리하여 동남아의 내전과 냉전은 좌우 대결만큼이나 왕당파와 공화파 간의 길항으로도 치열했다. 베트남의 인도차이나주의와 태국의 범타이주의의 알력은 따로 다룰 기회가 있을 것이다.

1961년 주둔을 시작한 미 공군이 완전히 철수한 것은 1976년이었다. 1975년 베트남 통일(4월)과 라오스인민공화국의 수립(12월)으로 공산주의 확산을 저지한다는 그들의 임무는 실패로 끝이 났다. 그럼에도 미국 본토나 하와이로 돌아가지는 않았다. 일본으로 '복귀'(1972년)한 오키나와로 거처를 이전했다. 이로써 오키나와는 세계 최대의 미 공군 기지가 되었다. 오늘까지도 이어지고 있는 오키나와 문제의 불씨를 더욱 키운 것이다.

군항기가 떠난 돈므앙만큼은 민항기의 전성기를 맞았다. 미군이 전투의 고단함을 달래고자 방콕을 휴가지로 삼았던 전쟁기의 유산(Rest & Recreation)이 관광 산업 부흥이라는 역설을 낳았다. 초창기 손님들은 거개가 미국과 유럽 출신이었다. 동양에서의 유흥과 환락을 탐했다. 1980년대부터는 일본, 1990년대 이후에는 한국의 배낭족들도 방콕을 찾았다. 명실상부 동남아 여행의 허브이자 배낭 여행의 메카가 된 것이다. 새 천년에는 단연 대륙의 요우커(旅客)들이 몰려들고 있다.

하여 돈므앙만으로는 더 이상 여객들을 소화할 수가 없었다. 2006년 규모를 대폭 늘린 수완나품 공항이 새로이 문을 열었다. 돈므앙 공항은 국내선 전용으로 2007년 재개장했다. 그러나 태국을 찾는 손님들이 갈수록 늘어났다. 신공항의 수용 한계치를 훌쩍 넘어서버렸다. 특히 아세안 내부의 인구 교류가 확대일로이다. 2000년 이후 매해 두 자릿수 증가세가 이어지고 있다. 공항 출입국 심사대에는 내국인과 외국인 사이에 아세안 창구를 따로 두었을 정도이다.

역내 인구 이동의 폭발로 아시아 저가 항공사들도 활황을 누리고 있다. Air Asia, Nok Air, Orient Airline, Viet Jet 등 다양하다. 돈므앙은 아시아 역내 교류를 주도하는 저가 항공사들의 허브 공항으로 탈바꿈하였다.

돈므앙의 주요 연결망을 보노라면 그 성격이 한층 도드라진다. 쿠알라룸푸르, 싱가포르, 마카오, 홍콩, 호치민, 양곤, 충칭, 자카르타, 광저우, 우한 순으로 연결 빈도가 높다. 아세안과 남중국이 하나의 권역으로 엮이고 있는 것이다. 이 하늘길을 오고가는 사람들도 왕년의 정부 관료, 대기업 임원, 교수 등이 아니다. 보따리 장사부터 가족 여행까지, 쇼핑과 관광이 대세이다. 사람들이 먹고 마시며 놀고 쉬는 풍경이 달라지고 있는 것이다.

일상의 변동, 생활 감각의 변화이다. 당장 나만 해도 저가 항공 덕을 톡톡히 누리고 있다. 사회주의 티를 낸답시고 베트남은 외서 반입에 유독 까탈이다. 검열에 세금까지 왕창 매긴다. 해서 영어와 일어, 중어 책을 구하려면 방콕이나 싱가포르에 다녀오는 편이 낫다. 왕복 10만원 남짓이니, 해외 배송에 견주어 남는 장사이다. 게다가 서점 또한 기노쿠니야(紀伊国屋). 도쿄 유학 시절 애용했던 일본 대형 서점의 해외 지점이다. 여러모로 아시아가 하나의 생활 세계가 되고 있음을 실감하게 되는 것이다.

Global 春節

돈므앙 공항은 붉게 치장되었다. 회의장으로 향하는 거리도 온통 홍색 물결이었다. 때는 마침 설날 무렵, 중국식으로 '春節(춘절)'이었다. 최고 기온 37도, 방콕의 새봄맞이가 한창이었다. 우연찮게 차이나타운도 통과했다. 규모와 발전 면에서 동남아 으뜸을 자랑한다는 야오와라트(Yaowarat) 거리를 지나갔다.

200여 년 전부터 이주가 시작되어 지금은 50만 명의 화교/화인들이 거주하는 곳이다. 조상들은 시암의 왕궁과 사원을 짓는 건설 노무자였다. 후세들은 선조들의 이동로를 따라 남중국과 동남아를 잇는 상업망과 무역로를 발전시켰다. 거개가 광둥성(廣東省) 출신이라고 한다. 그래서 일상에서는 조주화(潮洲话)가 통용되었다. 광둥성 동편의 토박이말이다.

▲ 태국(타이) 방콕의 차이나타운. ⓒ이병한

올해 춘절은 특별히 남달랐다. 중국 문화부 부부장 쟈오웨이쉬(赵维绥)가 몸소 중국 8개 지역의 예술단을 이끌어 방콕을 방문했다. 거리는 홍등으로 장식되고 용춤 퍼레이드도 펼쳐졌다. 대형 쇼핑몰에서는 신춘(新春) 고객들에게 새해 운수를 봐주며 홍색 봉투를 선물했다. 대륙 못지않게 흥이 올랐다. 중국의 소프트파워, 매력 공세였다.

기실 태국에서 음력설은 공휴일도 아니다. 중화 세계의 외부였던 것이다. 춘절은 차이나타운의 마을 행사에 그쳤을 것이다. 올해로 본토 예술단 방문 5년차, 이제는 1~2월 방콕 여행을 대표하는 관광 상품으로 자리 잡았다. 방콕 시민들은 물론이요, 태국을 찾는 세계인들이 함께 즐기는 만인의 축제가 된 것이다.

각국의 여행객들은 동방의 새해를 맞는 카운트다운을 외치며 밤새도록 붓고 마셨다. 현지의 태국인들은 이른 아침부터 절과 사원을 찾아 부처님께 새해 복을 빌었다. 2015년, 조선이 陽曆(양력)을 도입한 지 어언 120년이다. 지난 세기 양력의 유입과 함께 크리스마스가 전 지구적 축제가 되어갔다. 그러하면 이번 세기, 춘절이 세계적인 봄맞이 행사로 오대양 육대주로 뻗어나갈 것인가?

차이나타운의 한자 표기는 '唐人街(당인가)'. 당인들의 거리라는 뜻이다. '당인'이란 애당초 종족도, 민족도, 국민도 아니었다. 대당 제국에 거주하는 만국(萬國)인들, 세계 시민(cosmopolitan)의 원조였다. 내 가방 속에는 <대당 제국과 실크로드>라는 일본 책이 들어 있었다. 수도 장안의 일상을 묘사하는 대목에서 어렴풋이 21세기의 지구촌이 비치는 듯했다.

런던과 뉴욕, 테헤란과 뭄바이를 붉게 물들이는 춘절을 상상해 본다. 한참 꿈 나래를 펼치던 차, 저 앞으로 "China and the AEC under the new silk road"라는 플래카드가 보였다. 몽상을 거두고 이성을 깨웠다. 회의장 문을 열고 현실계로 들어섰다.

대중화 공영권?

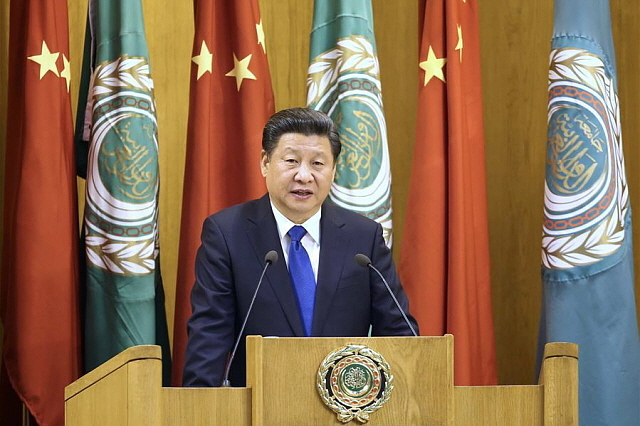

해양 실크로드 구상이 처음 제기된 것은 2013년 브루나이에서 열린 16차 아세안-중국 정상 회의였다. 리커창 총리는 경제 발전과 상호 이익을 바탕으로 전략적 신뢰와 이웃애를 증진시키자고 역설했다. 시진핑 주석 또한 같은 해 10월 인도네시아 의회 연설에서 해양 실크로드 건설을 주창했다. 중국과 아세안은 "운명 공동체"라고 말을 보태었다.

두 지도자가 임기를 다하는 2022년까지 '一帶一路(일대일로)'는 열쇠 말이 될 것이다. 유럽, 아프리카, 중동, 아시아 등 중국 고위인사들이 참여하는 숱한 회의에서 줄기차게 듣게 될 공산이 매우 크다.

아세안 또한 올해 또 한 번의 역사적 획을 긋는다. 오는 12월, 인구 6억의 단일 시장 AEC(ASEAN Economic Community)로 진화하는 것이다. 마침내 무비자, 무관세의 장벽 없는 경제 공동체가 출범한다. 특기할 점은 아세안 국가 간 장벽 허물기에도 중국의 역할이 다대하다는 것이다. 미얀마-태국 간 도로 건설을 지원하고, 태국과 라오스 간 다리를 놓으며, 라오스와 베트남을 잇는 철도를 보수해주고 있다.

실로 중국은 아세안의 최대 교역국이다. 또 아세안은 유럽연합과 미합중국에 이은 중국의 3대 교역 상대이다. 2014년 중국과 아세안의 교역은 8.3% 증가했다. 평균 4.9%를 훌쩍 상회하는 수치이다. 양자의 교역액은 4800억 달러, 올해는 5000억 달러를 돌파하고, 2020년에는 1조 달러에 달할 것으로 전망된다. 그때면 산출 표기가 달러가 아니라 위안화일지 모른다.

말레이시아, 베트남, 싱가포르는 중국과 교역이 가장 많은 국가들이며, 미얀마, 베트남, 필리핀은 중국과 교역이 가장 빠르게 증가하고 있는 나라들이다. 또 필리핀, 라오스, 캄보디아, 싱가포르는 중국의 투자액이 가장 많은 국가들이기도 하다. 중국과 아세안의 상호 투자는 2020년까지 15조 달러에 이를 것으로 전망된다. 이 투자액 중 상당 부분이 해양 실크로드 건설에 투입될 것이다.

중국의 일대일로 프로젝트를 미국의 마셜플랜(Marshall Plan)에 빗대는 경우가 있다. 마셜플랜은 제2차 세계 대전 이후 유럽의 재건을 위한 원조 프로그램이었다. 그러나 철저한 갈라치기(devide and rule)였다. 서유럽을 소련과 동유럽에서 분리하고, 자유 아시아를 공산 아시아와 분할하는 정책적 방편이었다.

유라시아의 서단과 동단을 아메리카와 접속시킴으로써 소련과 신중국을 축으로 한 유라시아를 봉쇄하는 전략이었다. 분할과 분단으로 유라시아의 통합을 가로막는 것은 지금껏 '거대한 체스판'을 다루는 미국 대외 정책의 핵심 방침이다. 연결과 통합을 지향하는 일대일로와는 그 성격이 다르다는 것이다. 퍽이나 우호적인 해석이라고 하겠다.

서방의 지역 통합(NAFTA, EU)과 중국의 일대일로를 구분 짓는 견해도 제출되었다. 서구형 지역 통합은 '경제적 자유화'를 핵심으로 삼는다. 다자 간 협정으로 교역과 투자를 위하여 국가 간 법률과 제도의 장벽을 허무는 것이다. 그리하여 단일한 규칙과 표준을 마련한다. 자본의 운동을 최대화, 최적화할 수 있는 '평평한 세계'를 창출해내는 것이다.

반면 중국의 지역 통합은 '교류의 촉진'에 있다. 시장의 연결망을 더욱 확대시킴으로써 교역과 투자를 강화한다. 가령 교통망과 통신망의 확충, 인적 교류의 증진을 도모하는 것이다. 그리하여 유라시아를 순환하는 범대륙적 회랑 건설을 목표로 한다. 그럼에도 특정한 제도와 가치, 표준을 강제하지는 않는다. 그래서 전체 통합 과정을 규율하며 '체제 이행'(Regime Change)을 요구하는 초국가적 관료 기구도 필요치 않는 것이다. 역시나 꽤나 호의적인 평가이다. '대중화 공영권'에 대한 우려로 치열한 난상토론을 기대했던 나로서는 다소 김이 빠졌다.

세대 교체

맥락을 살필 필요가 있겠다. 이 학술회의는 태국의 중앙은행인 태국은행이 주최했다. 그런데 태국은행을 좌지우지하는 막후 자본가들이 화교/화인들이라고 한다. 이들은 태국 인구의 14%에 불과하지만, 태국 돈줄의 60%를 장악하고 있다. 화교/화인 자본이 중국의 개혁 개방에 일조했음은 널리 알려진 사실이다.

그렇게 쌓인 대륙의 부가 이제는 주변으로 흘러넘치고 있다. 태국 및 동남아의 화교/화인 자본가들이 중국의 해양 실크로드 구상에 호의적일 가능성이 매우 높은 것이다. 아니, 그들이야말로 21세기 해양 실크로드의 선구자라고 자임할 법도 하다.

정치적으로도 무척 미묘한 시점이었다. 1987년 민주화 이래 파행을 거듭하던 태국 정계는 지난해 다시금 군부가 전면 등장했다. 내년 초까지 한시적인 계엄령 상태이다. 미국은 조기에 민간 정권으로의 이행을 독촉하고 있는 반면에, 군사 정권은 태국에는 태국의 사정이 있다며 어깃장을 놓고 있다.

특히 2월에는 양국의 갈등이 수면 위로 불거졌다. 미국 국무부 동아태 차관보 다니엘 러셀이 태국의 한 대학 강연에서 현 상황을 공개적으로 비판하자, 육군 참모총장 출신 프라윳 총리가 반박 성명을 발표한 것이다. 태국은 미국의 오래된 맹방이다. 양국의 우호 조약은 1833년에 체결되었고, 방콕에는 세계에서 3번째로 큰 미국 대사관이 자리한다. 그만큼 태국 정부가 미 대사를 직접 소환하여 항의하는 모습은 무척이나 이례적인 것이었다.

그 틈을 비집고 중국이 파고드는 형세이다. 의례 '내정 불간섭'이라는 '신형 대-소국 관계'의 원칙을 앞세웠다. 사사건건, 시시콜콜, 시비를 걸지 않는다. 서구식 민주주의에 비판적이지만, 그렇다고 중국식 일당 통치를 따르라고 하지도 않는다. 도리어 중국 문화부는 양국의 우의를 기리는 춘절 선물이라며 태국 정부에 백옥 사자상을 선물했다.

이에 화답하듯 왕실의 둘째 공주 시린돈(Sirindhorn)은 중국식 전통 복장으로 한껏 멋을 내고 차이나타운을 방문하여 문화 행사를 관람했다. 시린돈 공주는 노환이 깊은 푸미폰(Bhumibol) 국왕이 세상을 등지면 왕관을 물려받을 수 있는 유력한 후보이다. 태국은 여왕 계승을 인정하는 법률 개정을 진즉에 마쳤다.

작금의 군부 통치 또한 '민주화로의 재이행'보다는 두 공주와 막내 왕자 사이의 알력을 조정하여 왕위 계승을 순조롭게 하기 위한 밀실 정치라는 설이 유력하다. '태국의 사정'이란 것도 이러한 정황을 말하는 것일 테다. 전통적으로 태국 군부는 정권보다는 왕실에 충성했다. 정권은 바뀌어도, 왕가는 지속된다. 국군보다는 황군에 가깝다.

푸미폰 국왕은 1946년 즉위부터 현재까지 오롯이 미국의 패권기와 함께 일생을 보냈다. 베트남과 라오스, 캄보디아의 혁명에 맞서 미국 편에 가담했던 것도 자유 민주주의 수호보다는 입헌 군주제의 보위에 있었다고 하는 편이 더욱 합당할 것이다. 그리하여 동남아 혁명을 옹호했던 신중국은 푸미폰 국왕의 주적이기도 했던 것이다.

하기에 그의 딸이 직접 차이나타운을 방문하여 춘절을 즐기는 현재의 모습이 예사로이 보이지 않는다. 그녀는 영어뿐 아니라 중국어에도 능통하며 태국 역사를 가르치는 학자이기도 하다. 태국 왕실에 흐르고 있는 남중국계의 핏줄을 모를 리가 없을 것이다. 세기가 바뀌고 세계가 변화하고, 그 달리진 세상을 이끌어갈 세대도 교체되고 있다.

그 변화하는 세계의 단적인 단서로 AIIB(Asian Infrastructure Investment Bank, 아시아인프라투자은행)의 출범을 꼽을 수 있다. 태국은 2014년 베이징에서 일찌감치 AIIB 가입을 공식화했다. 돈므앙 공항과 방콕 시내를 잇는 고속도로에도 'Global Financial Bridge'라는 중국공상(工商)은행의 광고판이 번쩍거리고 있었다.

전 지구적 금융 질서가 가파르게, 확, 달라지고 있다. AIIB의 역사적 의미를 따져보지 않을 수 없겠다.

[유라시아 견문] AIIB : 신 동방 무역 시대

영국도, 독일도 미국을 버렸다!

영국의 작심

'미국의 푸들'이 변했다. 이라크 침공을 비롯하여 미국에 충성했던 영국이 단단히 마음을 고쳐먹었다. 아시아인프라투자은행(Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) 참여를 만류했던 미국의 간섭에도 불구하고 앞장서 가입을 결단한 것이다. 재고(再考)와 장고(長考) 끝의 승부수이다. 그래서 變心(변심)보다는 作心(작심)이 어울리겠다.

그간 줄을 잘못 섬으로써 오명과 손실이 다대했다. 명예는 실추되었고, 살림은 팍팍해졌다. 국가의 노선을 변경치 않을 수 없었다. 영국이어서 더욱 극적인 측면도 있었다. 멀게는 산업 혁명의 원조이며, 가깝게는 신자유주의의 고향이다. 21세기는 '아시아의 세기'임을 인정하고 중견국(Middle Power)에 적응하고 있는 것이다. 아편 전쟁 이래 200년의 세계 체제가 저물어간다.

현재의 금융 질서에 대한 문제 제기는 오래된 것이다. 1997년 아시아 금융 위기에도 아시아통화기금(AMF) 창설 논의가 활발했다. 중국은 물론 일본도 호의적이었다. 그러나 미국이 불편한 심기를 비치자 일본이 몸을 사려 뜻을 굽혔다. 미봉책에 그침으로써 병을 더욱 키웠다.

2008년, 이제는 뉴욕이 세계적 금융 위기의 화근이 되었다. 이번만큼은 세계은행과 IMF의 구조 개혁이 필요하다는 중론이 모아졌다. 그럼에도 한없이 미루어지고 있다.

이토록 혁신이 더딘 타성적 조직이라면 타개할 방법은 하나뿐이다. 판을 엎고 새 판을 짜는 것이다. AIIB가 정답이라고 할 수는 없다. 다만 글로벌 거버넌스의 '기울어진 운동장'을 바로 잡을 수 있는 해법의 하나가 마침내 도출된 것이라고 하겠다.

AIIB는 창설국들의 국내 총생산(GDP)에 기초해 지분을 할당할 계획이다. 미국이 향유하던 거부권도 중국은 행사하지 않기로 했다. 투명성과 신뢰성을 강구할 제도 마련도 '합의제'에 근거할 것이다. 주도국의 아량과 도량을 베풀어 주저하던 서방 국가들의 동참을 견인해낸 것이다. 德治(덕치)이고, '스마트 파워(Smart Power)'이다. 세계 질서는 점점 더 재균형(rebalance)을 향해 '민주화'되고 있다.

미국과 중국의 거버넌스 차이도 확연해졌다. AIIB 출범은 공화당이 주도하는 미국 의회의 자충수 성격이 강하다. 브릭스(BRICs)를 비롯한 신흥국의 지분을 늘리는 것을 골자로 한 IMF 개혁 법안을 5년째 보류시킴으로써 정작 자국이 주도하던 국제 금융 기구의 쇠락을 앞당긴 꼴이 되었다.

미국 의회는 AIIB 참여에도 부정적일 공산이 크다. 그럼으로써 영향력 상실을 더욱 부추겨 스스로를 궁지로 몰아낼 것이다. 반면 AIIB는 구상부터 실현까지 불과 2년 남짓의 시간이 소요되었다. 3월말 보아오(博鰲) 포럼에서는 세부적인 계획안이 제출되었고, 카자흐스탄 알마티(Almaty)에서는 실무자 회의까지 열렸다. 一瀉千里(일사천리), 중국식 세계화를 이끄는 '책임대국'의 면모를 과시하고 있다.

영국의 작심 이후 미국의 눈치를 보던 국가들의 가입이 봇물을 이루었다. 독일, 프랑스, 이탈리아는 공동 발표의 형식을 취했다. 이로써 유럽 4대국이 모두 참여하게 되었다. 확연하게 유럽의 축이 아시아로 이동(Pivot to Asia)하고 있다. 유라시아도 점점 실체가 되어간다. 덕분에 아시아의 중소 규모 국가들도 중국 독주의 우려를 덜어낼 수 있었다. 중국 또한 '신식민주의'의 혐의를 벗어낼 수 있었다.

영국의 편승 전략은 합당한 귀결이다. 영국은 21세기에도 런던을 세계 금융의 허브로 유지하는 것을 목표로 삼고 있다. 필히 중국의 인민폐와 접속해야 한다. 여타 국가들도 마찬가지다. 자국의 금융계와 산업계에 활로를 열어주었다. 장차 유라시아에 펼쳐질 각종 프로젝트에 참여하게 될 것이다. '중국 기회론'이 '중국 위협론'을 삼켜버렸다.

실제로 유로존 위기 이후 중국의 유럽 투자는 확대일로이다. 2011년에 1조 달러를 돌파하더니, 2014년에는 1조8000억 달러에 달했다. 영국에선 금융 상품을 구입하고, 독일에선 선진 기술에 투자하고, 그리스에서는 항만을 건설하고, 포르투갈에서는 은행을 구제하며, 스페인에서는 부동산을 구매한다. 앞으로 더욱 증가할 것이다. 일방향만은 아니다. 유로 하락으로 유럽의 수출이 늘고 있다. 그 수출길이 대저 아시아이다. 중국, 인도, 아세안 등 많은 인구에 바탕 한 유라시아의 소비시장으로 향하고 있다.

일찍이 마르코 폴로는 유럽을 아시아와 연결시켰다. 아니 이미 연결되어있던 길을 따라서 유럽에 아시아를 소개했다. 동방의 국수는 누들 로드를 따라 지중해를 만나 스파게티가 되어갔다. 파스타도 유라시아적 교류(Made in Eurasia)의 산물이다. 마침 올해는 중국과 유럽의 관계가 정상화된 지 40주년이 되는 해이다. 유러피언 드림과 중국몽이 합류하여 유라시아 르네상스를 예비한다. 미국이 유럽에 손짓했던 환대서양 르네상스(Trans-atlantic Renaissance)는 死語(사어)가 되었다.

ⓒoccuworld.org

독일의 회심

유럽의 심장은 독일이다. 영국의 작심이 상징적이라면, 독일의 回心(회심)은 실질적이다. 유라시아로의 이행과 전환을 주도하고 있는 나라가 대륙 국가, 독일이기 때문이다. 지난 3월 메르켈 총리의 주관 아래 개막식이 열린 하노버(Hannover) 박람회는 금융 질서 못지않은 실물 경제에서의 구조 변동을 뚜렷하게 보여주었다.

독일은 '산업(Industry) 4.0'을 국책으로 삼고 있다. 증기 기관, 공장식 대량 생산, 전자 통신 이후의 네 번째 산업 혁명을 주도하겠다는 뜻이다. 정보통신 기술과 네트워크 시스템을 이용하여 제조업의 스마트화를 꾀하는 전략적 개념이다. 정보통신 기술을 공장에 적용하여 제조업의 혁신을 도모한다. 이 정책을 처음 발표한 자리도 2013년 하노버 박람회였다. 그리고 올해 합작 파트너로 선택한 나라가 바로 중국이었다. 약 600여개의 중국 제조업체가 참여하여 박람회는 대성황을 이루었다.

손뼉도 마주쳐야 소리가 난다. 중국은 '중국 제조 2025'와 '인터넷+' 라는 계획으로 맞장구를 치고 있다. 역시 산업화와 정보화의 융합이 골자이다. 모바일 인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 빅 데이터, 3D 프린팅 등 다방면에서 독일과의 협력을 심화시키기로 했다. 추임새를 넣은 것은 미래학자 제러미 리프킨이다. 초청 강연에서 본인이 제창했던 '제3차 산업 혁명'의 주역으로 독일과 중국의 합작을 치켜세웠다. 양국의 주도 아래 사물 인터넷을 통한 제조업의 혁명이 가능할 것이라며 장미 빛 전망을 제시했다.

2014년 3월 시진핑 주석이 독일을 방문했을 때 양국은 '전방위적 전략 동반자 관계'에 합의했다. 리커창 총리는 취임 후 연거푸 독일을 찾아 '산업 4.0'을 공동 추진하는 구체적인 계획안을 110개나 마련했다. 전기자동차, 스마트 에너지, 스마트 홈 등 다양한 미래 산업이 포함되었다. 벌써 중-독 표준화 위원회도 설립되었다.

21세기 제조업의 표준을 선도하는데 의기투합한 것이다. 중국은 양국의 협력을 상징하는 선물로 노반쇄(魯班鎖)를 선사했다. 중국의 고대 발명가인 노반이 창안하고 제갈량이 만들었다는 자물쇠 퍼즐이다. 한국서는 흔히 공명쇄(孔明鎖)라고 불린다. 짝퉁으로 출발했던 중국 제조업이 첨단으로 진화하고 있음을 역사 속 아이콘으로 환기시킨 것이다. 과연 인류의 3대 발명품, 종이, 화약, 나침반은 모두 중국산이었다.

독일의 회심 또한 합리적이다. 독일은 GDP의 50%를 수출에 의존하는 제조업 강국이다. 1990년 통일 당시의 24%에 견주자면, 수출이 차지하는 몫이 꾸준히 증가하고 있다. 고로 유럽 시장은 작고 좁다. 글로벌 시장 확대가 관건이다. 결제 장부 목록은 이미 달라지고 있다. 유럽이 차지하는 몫은 40%에 불과하다. 그마저도 점점 줄고 있다.

비중이 늘어나는 곳은 단연 아시아다. 실질적으로 독일은 유로존을 넘어서고 있는 것이다. 고쳐 말해 '유라시아존'으로 진입하고 있다. 유럽 최초의 위안화 결제 기관이 분데스방크가 있는 프랑크푸르트로 낙점되었음도 우연만은 아니라고 하겠다. 유라시아를 향해 독일이, 또 유럽이 東進(동진)하고 있는 것이다. 공교롭게도 '실크로드(Seidenstrasse)'라는 개념을 처음 제시한 사람도 독일의 지리학자 리히트호펜(Ferdinand von Richthofen)이었다.

신 동방 무역 시대

영국의 산업 혁명은 대분기(Great Divergence)의 시작이었다. 지하(地下) 자원을 앞서 활용함으로써 지상(地上) 자원에 의존하던 유라시아 제국들을 침몰시켜갔다. 서구의 굴기 속에 오만과 편견도 무럭무럭 자라났다. 셰익스피어를 인도 전체와 바꾸지 않겠다는 허풍이 버젓이 통용되었다.

그 영국의 의사당에 간디의 동상이 세워졌다. 역시 지난 3월이다. 20세기 인도의 정신적 지도자가 식민모국의 중심, 웨스트민스터(Westminster)에 우뚝 자리한 것이다. 영국식 과거사 청산이라 하겠다. 금전적 배상은 하지 않았다. 실질 구매력에서 인도는 이미 영국을 앞질렀다. 캐머런 수상보다 모디(Modi) 총리의 말에 힘이 실리는 시대이다.

하여 대영제국은 하얗게 잊어도 좋겠다. 그보다는 동인도회사를 공부하는 편이 한층 유익할 것이다. 그럼에도 셰익스피어만큼은 계속 읽어갈 필요가 있다. 특히 1600년 초판이 나왔던 <베니스의 상인>을 추천한다. 당시 지중해의 풍경이야말로 21세기 유럽의 미래상에 가깝기 때문이다. 동방 무역으로의 회귀, 신 동방 무역 시대의 개창이다.

AIIB의 본부는 베이징에 자리할 것이다. 상하이에는 브릭스 개발은행이 들어설 것이다. 양대 은행을 축으로 전 지구적 금융 질서의 판도가 새로이 그려질 것이다. 중국은 올해 안에 모든 형태의 무역 거래에 위안화를 사용하는 국제 결제 시스템도 출범시킬 계획이다. '아시아의 세기'는 예상을 거듭 앞질러 훨씬 일찍 도래하고 있다. 상하이의 푸동(浦东)에는 '東方明珠(동방명주)'가 빛을 낸다. 신 동방무역 시대의 상징물이 제국주의의 흔적인 와이탄(外灘)의 옛 조계(租界)를 굽어보며 팍스 시니카(Pax Sinica)를 다짐한다. 비정상을 정상으로 되돌리는 대반전(Great Re-volution)의 세기이다.

반전 시대의 여정이 순탄치만은 않을 것이다. 반동파도 여전하다. 신창타이(新常態, New Normal)를 거부하고 구상태를 고수하며 신냉전을 획책하는 세력들이 없지 않다. 그 최전선에 우크라이나가 자리한다. 유라시아의 재통합과 분열/분단이 길항하는 첨예한 현장이다. 우크라이나 사태 1년을 돌아볼 필요가 있겠다.

[유라시아 견문] 우크라이나 : 신냉전과 탈냉전

'나치의 후예'들이 '민주주의 투사'로 둔갑하다

신냉전 : 역사의 반복

우크라이나를 살피노라면 기시감이 거듭 인다. 20세기의 온갖 積弊(적폐)가 고스란히 반복되고 있다. 경제는 수렁이다. 2014년, 국내총생산(GDP)은 7.5% 감소하고 물가는 20% 상승했다. 정치 불안으로 해외 투자도 대폭 줄었다. 국제통화기금(IMF) 차관으로 간신히 연명하고 있다. 허나 IMF 개입이 독배라는 점이 더욱 큰 문제이다. '쇼크 독트린', 재난 자본주의가 재가동되고 있는 것이다.

IMF는 언제나 선봉대였다. 1970년대 남미부터 1990년대 동아시아까지 신자유주의의 첨병이었다. 새천년에는 아일랜드와 그리스를 '부채 식민지(Debt Colony)'로 만들었다. 이제는 우크라이나를 새 영토로 삼았다. 의례 구조 조정을 요구하고 있다.

특히 농업 조항이 눈에 띈다. 우크라이나는 세계 3번째 옥수수 수출국이자 5번째 밀 수출국이다. 비옥한 흑토 덕에 천혜의 곡창 지대를 가졌다. 그 풍요로운 국부의 원천이 생명공학 기업들의 이윤 창출 수단으로 넘어가고 있다. 승자는 예상 가능하듯, 몬샌토와 듀퐁이다. 2014년 이후 몬샌토는 14억 달러를 우크라이나에 투자했다. '규제 완화'와 '민영화'가 착착 진행됨으로써 농경지를 손쉽게 탈취할 수 있었다.

쿠데타로 쫓겨난 전임 대통령 빅토르 야누코비치(Viktor Yanukovich)가 결사코 막고자 했던 사태가 바로 이것이다. 국가를 '세계화의 덫'에 빠트리고, 농업 기반을 외국 자본에 팔아넘기는 최악의 시나리오가 삽시간에 전개된 것이다.

그럼에도 우크라이나의 실상은 엉뚱하게 알려지고 있다. 비난의 표적은 IMF가 아니라 러시아와 푸틴이다. 서방의 오래된 기만책이 기막히게 먹혀들었다. 매체를 동원한 여론 조작이다. 크림 반도의 러시아 합병은 그곳 주민들의 '민주적인' 의사 결정에 따른 것이었다. 그럼에도 러시아가 우크라이나를 침공했다는 착시가 상당히 널리 퍼져있다.

그만큼 서방은 선전 선동에 능란하다. 아무런 물증을 제시하지 않고도 러시아에 경제 제재를 가하고 있다. 이 또한 결코 낯선 풍경만은 아니다. 거짓 정보를 흘려 이라크를 침략하고 석유지대를 탈취했던 예전의 악습과 상통한다.

선전 선동은 우크라이나에서도 기승이다. 러시아를 공산주의에 빗대는 시대착오가 만연하다. 곧 전면적 반공주의를 관철시키는 새 법안을 통과시킬 예정이다. 정보기관은 이미 공산당 당수 표트르 시모넨코(Pyotr Symonenko)를 체포했다. 이유가 가관이다. 러시아를 방문해 TV 인터뷰에 응함으로써 우크라이나의 국가 안보에 위해를 가했다는 것이다. 국가보안법의 악취가 풍긴다.

이쯤에서 2014년 우크라이나 사태를 촉발한 유로마이단 운동의 기원을 추적할 필요가 있겠다. 70년을 거슬러 오른다. 1945년 5월, 독일이 패망했다. 불구하고 우크라이나에는 나치를 추종하는 일군의 무리가 남았다. 소위 우크라이나 민족주의 연합(Organization of Ukrainian Nationalists, OUN)이다. 이들은 패전 후에도 소련에 대한 저항을 멈추지 않았다. 1949년, 사회주의 공화국이 들어서자, 해외로 거점을 옮겨 우크라이나 '해방'을 위해 전복 활동을 계속했다.

서방, 특히 미국은 이 조직을 적극 활용했다. 지도자 미콜라 레베드(Mykola Lebed)가 대표적인 인물이다. 나치 협력의 이력은 문제 삼지 않았다. 소련에 맞설 냉전의 전사에 부합했기 때문이다. 미국 중앙정보국(CIA)은 연구 기관과 출판사를 차려주었다. 반공, 반소적 지식과 정보를 생산하도록 물심으로 지원했다. 라디오 방송을 하고, 반공 강연을 다니고, 신문과 책을 발행했다. 이른바 '문화 냉전'의 전위였다.

이처럼 OUN은 미국의 보호 아래서 수십 년간 신 우크라이나 민족주의를 고취해왔다. 제2차 세계 대전의 역사도 교묘히 고쳐 썼다. 반소/반공의 역할을 일방적으로 부각시켰다. 이면으로 친나치 전쟁 범죄의 흔적은 슬며시 지워냈다. 1991년 소련이 붕괴하자 이들이 대거 우크라이나에 진입했다. 망명자들이 집필한 역사 교과서도 우크라이나로 반입되었다. 나치즘에서 배양되고 미국에서 숙성되었던 극단적인 민족주의가 고스란히 전파된 것이다.

이들은 2004년 '오렌지 혁명' 이후 '민주화'의 허울 아래 세(勢)를 더욱 키워갔다. 그리고 10년 만에 '민주적'으로 당선된 대통령을 몰아내는 민간 쿠데타에 성공한 것이다. 그럼으로써 친나치 시절의 반러시아, 반유태주의를 재차 공공연하게 표방하고 있다. 러시아인과 유태인들이 많이 거주하는 우크라이나 동부를 상대로 내전을 추동하고 있다. 전체주의와 반공주의와 신자유주의, 20세기의 병폐가 집약되었다.

멀찍이서 흡족한 나라는 미국이다. 유럽과 러시아를 다시 갈라 침으로써(Devide and Rule) 유라시아의 재통합을 막을 수 있는 기회가 열렸다. 우크라이나를 북대서양조약기구(NATO)의 일원으로 편입시켜 러시아를 우크라이나의 전장으로 더욱 끌어들일 태세이다. 그리하여 러시아를 경제적으로 소진시키고 궁극적으로 '체제 전환'을 도모한다.

러시아의 소위 '자유주의'적 반체제 인사들은 이 大局(대국)을 좀체 간파하지 못한다. '민주 대 독재'라는 흘러간 노래만 부른다. 지금 푸틴이 물러서면 러시아는 우크라이나의 전철을 밟게 된다. 자국의 자원은 헐값에 넘어가고, 중앙아시아마저 덤으로 바치는 꼴이다. 불행 중 다행으로 KGB에서 잔뼈가 굵은 푸틴은 좀체 호락호락하지가 않다. 왕년의 얼치기 자유주의자 옐친처럼 어리숙하지 않다. 이미 민스크(Minsk) 합의를 주도함으로써 반전의 발판을 마련했다.

ⓒAP=연합뉴스

탈냉전 : 역사의 반전

푸틴과 보조를 맞춘 이는 독일의 강골, 메르켈이다. 그녀도 미국의 흑심을 좌시하지 않았다. 우크라이나 극우 세력을 은밀히 지원하여 군사적 개입을 도모하는 호전책을 방관할 수 없었다. 미국의 군사 지원이 시작되면, 미국과 러시아가 직접 교전하는 상황으로 치달을 수 있다. 제3차 세계 대전의 양상이다.

게다가 미국은 NATO의 모자를 뒤집어쓰고 참전할 것이다. 고쳐 말해 독일마저 휘말려 들어가는 것이다. 탈냉전 이후 최악의 위기였다. 하여 수작을 부리기 전에 선수를 쳤다. 서둘러 모스크바와 키에프로 날아간 까닭이다. 그래서 독일과 프랑스, 러시아와 우크라이나가 마주앉아 중지를 모아냈다. 물론 민스크 협정은 미봉책이다. 하더라도 상징성은 대단하다. 미국을 배제함으로써 동유럽의 정전과 안정을 이끌어낸 것이다. 독일(과 프랑스)은 점점 더 미국의 울타리에서 벗어나고 있다.

하여 러시아가 서방의 봉쇄로 고립되어 있다는 진단 또한 좀체 사실과 부합하지 않는다. 미국과 그 동맹국들에서나 통하는 그릇된 통념이다. 오히려 푸틴이 독일에 제안했던 대유럽(Greater Europe) 구상에 대한 호감이 갈수록 늘고 있다. 리스본에서 블라디보스토크에 이르는 유라시아 고속철을 건설하자는 것이다. 독일의 기술력과 러시아의 자원과 중국의 시장을 커다랗게, 또 촘촘하게 엮어내는 것이다. 이 솔깃한 구상을 독일이 마다할 이유가 전혀 없다.

러시아는 도리어 전 방위적 외교를 펼치고 있다. 올 여름 큰 결실을 맺는다. 브릭스(BRICs) 정상 회의와 상하이협력기구(SCO) 정상회의를 동시에 주최하기 때문이다. 다극화 세계의 교두보인 브릭스는 올해 말 개발 은행을 출범시킨다. 세계 인구의 5분의 2를 차지하는 국가들이 달러를 사용하지 않는 새로운 무역체제를 선보인다.

SCO 역시 확대일로이다. 곧 남아시아의 대국, 인도와 파키스탄이 가입한다. 여기에 서아시아의 터키 또한 SCO로 선회할 가능성이 크다. 거듭된 구애에도 유럽연합(EU) 가입이 좌절되었다. 이슬람 국가라는 점이 끝내 발목을 잡았다. 그러나 SCO는 종교와 문명이 다르다고 타박하지 않는다. 올 초 중국과 러시아산 무기 구입을 결정함으로써 터키 또한 유라시아로의 노선 변경을 본격화했다.

畵龍點睛(화룡정점)은 이란이 찍을 듯하다. 핵 합의가 타결됨으로써 국제 제제를 받고 있는 국가는 가입을 보류하는 SCO 헌장의 제약에서 벗어날 수 있게 되었다. 중국은 곧장 이란과 파키스탄을 잇는 천연가스 연결망 사업을 발표했다. 테헤란과 이슬라마바드가 베이징과 한 줄로 엮여든다. 7월 정상 회담에서 이란이 SCO의 정식 회원이 될 가능성이 매우 높다.

여기에 치푸라스 총리가 모스크바에서 푸틴을 만나 그리스의 돌파구를 여는 장면도 충분히 인상적이었다. 두 사람은 양국이 공유하는 동방 기독교의 전통을 회고하고, 나치즘에 함께 맞섰던 제2차 세계 대전의 기억을 나누었다. 같은 시기 러시아의 메드베데프 총리는 방콕을 방문 중이었고, 태국의 국방부 장관은 베이징에서 군사 회담을 하고 있었다. 또 베트남은 1월에 닿을 올린 유라시아 경제 연합(EEU )과 자유무역협정(FTA)을 체결했다. 동과 서, 남과 북으로 유라시아의 재통합이 왕성하게 진행되고 있는 것이다. 좌/우를 가르지도 않고, 민주/독재를 가리지도 않는 大同(대동)세계의 새 물결(New Wave)이다.

New World와 New Age

우크라이나의 혼란을 통해 미국이 꾀하는 것은 유라시아의 三分(삼분)이다. 유럽, 러시아, 중국을 나누고 쪼개는 것이다. 러시아는 NATO로 견제하고, 중국은 한-미-일 연합으로 봉쇄한다. 전자가 환대서양 동맹이고, 후자가 환태평양 동맹이다. 냉전기의 패권책을 반복하는 것이다.

그러나 차이 없는 반복은 반동적이다. 실로 대서양은 19세기가, 태평양은 20세기가 절정이었다. 어느덧 신세계(New World)야말로 구체제(Ancien Régime)가 되고 있다. 역사는 늘 그렇듯, 돌고 또 돌아간다.

중국, 러시아, 인도, 이란, 터키 등은 하나같이 유라시아의 고전 문명을 계승하는 유구한 나라들이다. 21세기의 '신형 대국관계' 또한 이들로부터 도출되지 싶다. 오래된 세계를 갱신함으로써 더 멋진 신세계, 新天地(신천지)를 일구는데 의기투합하고 있기 때문이다. 그래서 중국의 실크로드 프로젝트만이 특별난 것이 아니라고 하겠다.

이슬람권은 향신로(Spice Route)를 재발견하고 있고, 인도는 면화길(Cotton Route)을 주목하고 있다. 유라시아를 가로질렀던 누들 로드(Noodle Road) 또한 빠트릴 수 없겠다. 자본주의 세계 체제의 막다른 곳에서 비단길과 향신길과 면화길과 국수길이 다시 만나고 이어지고 있는 것이다.

그 생생한 再生(재생)과 還生(환생)의 현장들을 차근차근 밟아갈 것이다. 우선 인도양의 바닷바람부터 가볍게 쐬어보기로 한다. 興(흥)을 돋구는 배경음악으로는 뉴에이지(New Age)가 딱-이겠다.

[유라시아 견문] 인도양에 부는 바람

장보고와 신드바드, 사실은 술친구였다?!

비단길과 면화길

인도양에도 대륙풍이 거세다. 21세기 해양 실크로드의 남진(南進)이 破竹之勢(파죽지세)이다. 특히 스리랑카, 몰디브, 모리셔스(Mauritius), 세이셸(Seychelles) 등, 도서 국가들이 거점이다. 언뜻 하와이, 괌, 필리핀, 오키나와를 발판으로 태평양에 진출했던 20세기의 미국을 연상시킨다. 미국은 대서양과 태평양을 양 날개로 비상했다. 중국은 태평양과 인도양을 양 축으로 발돋움하고 있다.

으뜸은 스리랑카이다. 중국이 콜롬보와 함반토타(Hambantota) 항 건설을 주도하고 있다. 중국은 이미 세계 10대 항만 가운데 7개 항만을 보유한 해양 대국이다. 콜롬보와 함반토타 모두 '남아시아의 싱가포르'에 빗댈 만한 최고 수준으로 개발할 계획이다. 여기에 콜롬보, 갈레(Galle), 마타라(Matara)를 잇는 연안 도시 고속도로도 만들어주고 있다.

몰디브도 못지않다. 2013년 11월 압둘라 야민(Abdulla Yameen) 정부 출범 이래 중국과 더욱 밀착하는 모양새다. 이듬해 9월에는 시진핑 주석이 친히 방문했다. 중국 최고 지도자로는 최초의 행차였다. 관광, 건설, 해양의 3대 산업에 집중 투자하기로 했다. 구공항은 보수하고 신공항도 세운단다. 수도 말레(Male)와 국제공항이 자리한 훌후레(Hulhule)를 잇는 다리도 짓고 있다. 몰디브의 바다길, 육지길, 하늘 길을 모두 연결해주고 있는 것이다.

세이셸에도 정성이다. 위치가 중요하다. 인도의 서쪽은 아프리카의 동편이다. 중국은 아프리카의 자원과 에너지가 목마르다. 하지만 아프리카의 동해안이 잔잔하지 못하다. 수시로 해적이 출몰한다. 2011년 아덴만 해적 소탕 작전 이후 중국 해군이 정기적으로 순시하고 있다. 그들의 중간 연료 주입지로 낙착된 곳이 바로 세이셸이다.

실은 콜롬보 항에도 중국의 잠수함이 등장하여 적지 않은 파장을 일으켰다. 그 여파로 올 1월 대선에서 스리랑카의 정권이 교체되었을 정도이다. 중국의 투자 덕에 연 7% 이상의 고성장을 구가하고 있음에도 중국 편중에 대한 우려가 높아진 것이다. 그래서 스리랑카 신정부는 한때 중국과의 대규모 사업을 전면 재검토할 것을 천명하기도 했다. 결국 계속 시행으로 귀착되기는 했지만, 중국의 인도양 진출에 대한 경각심이 점차 늘고 있음을 방증하는 일화였다.

그리하여 '재균형'의 축으로 호출된 나라가 인도이다. '인도양'은 말 그대로 인도의 텃밭이다. 나렌드라 모디 총리는 3월 11일부터 스리랑카, 세이셸, 모리셔스를 잇달아 순방하며 존재감을 과시했다. 이웃부터 챙긴다는(Neighbourhood-First) 안성맞춤의 구호도 내세웠다. 순방 이후에는 인도의 동부 도시 부나네스와르(Bhubaneswar)에서 대규모 국제 회의도 주최했다. 'Indian Ocean : Renewing the Maritime Trade and Civilisational Linkages'를 주제로 인도양 9개국의 전문가들이 대거 참여했다. 바로 이 자리에서 선언된 것이 '면화길(Cotton Route)'의 복원이다. 중국의 비단길 공세에 인도는 면화길로 응수한 것이다.

면화길을 복원하기 위해서는 아시아와 아프리카로 향하는 통로가 필요하다. 아시아의 거점으로는 이란이 꼽힌다. 인도는 이미 러시아와 함께 이란을 통하여 양국을 잇는 남북회랑을 구상 중이다. 인도의 뭄바이 항에서 선착한 화물이 이란의 반다르 아바스(Bandar Abbas)를 통과하고 카스피 해를 지나 러시아의 아스트라한(Astrakhan) 항에 도착하는 물류망을 구축한다는 것이다. 또 이란의 차바하르( Chabahar) 항을 통해서는 아프가니스탄과 접속하고, 더 나아가 터키까지 이어질 수 있다. 인도판 유라시아 구상에 이란이 관건적 위상을 차지하고 있다.

아프리카의 거점은 남아프리카공화국이다. 남아공은 이미 브릭스의 일원으로 돈독하다. 또 인도양에는 인도계 디아스포라가 산재한다. 그 중에서도 간디도 머물렀던 남아공에 특히 많다. 華僑(화교)가 비단길의 촉진자 역할을 하듯이, 2500만 印僑(인교) 또한 인도와 아프리카를 잇는 면화길의 주역이 될 수 있다는 것이다. 이미 이집트에서 남아공까지 동아프리카를 종단하는 연결망을 인교 네트워크를 통하여 구축한다는 야심한 계획도 세워두었다.

아세안도 빠뜨릴 수 없겠다. 북으로는 미얀마의 시트웨(Sittwe) 항 건설을 돕고 있다. 벵골 만을 통하여 인도의 동북부와 아세안을 잇겠다는 뜻이다. 미얀마까지 가닿는 고속도로도 건설하여 동남아를 종횡하는 아세안 고속도로(ASEAN Highway)와도 접속할 계획이다. 남으로는 인도네시아가 중요하다. 세계 4위의 인구를 보유한 명실상부 아세안 최대 국가이다. 그 중에서도 핵심인 수마트라와 자바가 모두 인도양에 자리한다.

4월 22일 공식 취임한 인도 최초의 아세안 대사 또한 자카르타를 첫 부임지로 삼아 인도네시아를 예우했다. 기실 인도는 동남아의 기층문화를 일군 발상지라고 할 수 있다. 불교와 힌두교에 이슬람까지 막강한 소프트파워를 보유하고 있다. 儒彿道(유불도)의 중국에 견주어도 결코 밀리지 않는 매력이고 자산이다. 인도 역시 또 하나의 문명 국가(Civilization-State)인 것이다.

다만 인도가 자랑하는 '세계 최대의 민주주의'가 복병이다. 갈대 같은 민심은 모디 정권 출범 채 1년이 되기도 전에 지방 선거에서 야당으로 돌아섰다. 정권이 교체되면 지난 정권의 노선은 일단 뒤집고 보는 것이 작금 민주주의의 병폐이다. 모처럼의 면화길 선언이 얼마나 지속 가능한 정책이 될는지 가늠하기 힘든 것이다.

주도면밀하게 十年之計(십년지계)를 세우고 일사분란하게 추진하는 중국에 비하자면, 인도의 거너번스는 아무래도 어수선하다. 그럼에도 장기적인 추세는 낙관적이다. 일국의 政勢(정세)가 유라시아 르네상스라는 세계사의 大勢(대세)를 정면으로 거스르기는 어려울 것이기 때문이다. 문제는 방향보다는 속도이겠다.

▲ 해상왕 장보고와 아라비아 상인 신드바드가 밤새 찻잔이나 술잔을 기울이며 친교를 나눴을 가능성을 상상해 보자. 한국방송(KBS) 드라마 <해신>의 장보고와 영국 드라마 <신드바드>의 신드바드. ⓒ프레시안

신드바드와 장보고

모디 총리는 '청색 경제(Blue Economy)'도 제창했다. 인도양의 해양 경제에 바탕을 둔 청색 혁명(Blue Revolution)을 표방한 것이다. 인도의 국기 한 복판에는 스물네 갈래로 뻗어가는 파란색의 法輪(법륜)이 자리한다. 실로 인도는 동아프리카, 호르무즈 해협, 수에즈 운하, 홍해, 아덴만, 페르시아만, 아라비아해, 벵골만, 말라카 해협, 남중국해를 잇는 광활한 바다의 한 가운데 자리한다. 인도양을 에워싸고 있는 국가들은 해양 생태계를 보존하고 기후 변화와 각종 재난에 공동 대처하는 운명 공동체(Indian Ocean Community)임을 선언한 것이다.

새삼 이를 일깨워준 비극적인 사건도 있었다. 10여 년 전 수마트라를 강타한 대지진과 쓰나미이다. 17만 명을 헤아리는 막대한 희생자 가운데는 소말리아, 케냐, 탄자니아 등 아프리카 사람도 160명이 있었다. 쓰나미가 일어난 날은 2004년 12월 26일. 해일은 겨울 계절풍을 타고 2005년 1월 동아프리카까지 가닿았던 것이다. 인도양은 바람과 파도로 이어지는 하나의 생태계였다.

인도양 세계는 몬순 계절풍의 산물이다. 11월부터 3월까지는 인도양 동북부(아라비아 반도, 페르시아 만, 인도 아대륙)에서 동아프리카 해안(소말리아에서 마다가스카르까지)으로 건조하고 더운 북동 계절풍이 분다. 4월부터 6월까지는 폭풍과 장마가 잦다. 7월이 되어야 하늘이 걷히고 바람의 방향도 바뀐다. 인도양 서부에서 동부를 향해 여름 계절풍이 부는 것이다.

항해사와 상인들은 이 몬순의 순환을 따라서 인도양을 하나의 생활 세계로 만들어갔다. 동서의 문화 전파와 인구 이동을 매개했던 것이다. 대서양과 태평양이 발견과 정복의 거친 바다였다면, 인도양은 교류하고 소통하는 세련된 코스모폴리탄 세계였다. 그 인도양 세계의 보편어는 아랍어였고, 그 물길과 말길을 따라서 알라와 무함마드의 말씀도 널리널리 퍼져나갔다.

그래서 인도양 세계의 출현은 아무리 늦게 잡아도 이슬람이 약진했던 8~9세기로 거슬러 오른다. 아랍과 페르시아의 상선들이 인도양을 순회하기 시작했다. 중국의 정크선도 동남아로 진출하여 이슬람 상인들과 합류했다. 페르시아와 남중국을 잇는 바닷길이 천 년 전에 완성된 것이다.

이로써 탄생한 여행서사가 바로 <신드바드의 모험>이다. 신드바드는 바그다드 출신 상인이었다. 동양의 진귀한 보물을 찾아 이라크의 바스라 항을 떠나 인도양으로 향했다. 南(남)으로는 동아프리카의 마다가스타르까지, 東(동)으로는 말레이와 자바까지 가닿았다. 그러나 당시만 해도 계절풍에 대한 정보가 충분히 축적되지 않았던 모양이다.

거친 풍랑을 만나 무인도와 낯선 섬을 전전하며 온갖 고생과 고초를 겪는다. 그러다 끝내 사란디브, 오늘의 스리랑카에 도착해 보물을 발견한다. 각종 보석과 상아를 수입하여 대부호가 된 것이다. 물론 소설이다. 하더라도 허무맹랑한 소리도 아니다. 오히려 9~10세기, 인도양 세계를 누볐던 아랍과 페르시아 상인들의 생활상을 생동감 넘치게 전하는 리얼리즘에 가깝다.

그들의 최종 목적지는 중국의 광저우(廣州)였다. 그래서 광저우에는 이슬람 상인의 대규모 거류지였던 번방(番坊)이 있었고 모스크도 여럿이었다. 호기심 왕성한 일부는 중국 연해를 따라 북상했다. 복건성의 천주(泉州)나 장강 하구의 양주(扬州)에도 거류지가 생겨났다. 우리로서도 흥미롭지 않을 수 없다. 신라방이 자리했던 곳이기 때문이다. 즉, 천주와 양주는 동아시아 교역권과 남아시아 교역권을 잇는 연결점(nod)이었다.

당시 동아시아 교역권을 주름잡았던 인물이 바로 海上王(해상왕) 장보고였다. 즉, 신드바드와 장보고는 딴 세상 사람들이 아니었던 것이다. 찻잔을 기울이고 실론티를 마시며 담소를 나누었을지 모른다. 엉뚱한 과장만도 아니다. 신드바드란 페르시아어로 '힌바드', 즉 '인도의 바람'이란 뜻이다. 인도양의 계절풍을 이용하여 항해했던 바닷사람들의 총칭인 것이다. 이슬람과 한반도의 바닷사람들이 조우하여 천일야화를 나누었을 가능성은 얼마든지 있었던 것이다. 그네들의 세계는 넓고도 가까웠다.

인도양 세계의 전성기는 13세기였다. 몽골세계제국이 중화 세계의 경제력과 이슬람 세계의 상업망을 커다랗게 통합했다. 대륙의 초원길과 해양의 바닷길이 하나로 연결되어 유라시아의 대동맥이 되었다. 그래서 혹자는 '13세기 세계 체제'라고도 부른다. 중심과 주변의 위계로 작동하는 근대 세계 체제와는 일선을 긋는 공존과 관용으로 작동하는 다중심적 세계였다는 것이다.

여기서 '13세기 세계 체제'의 실체를 규명할 것까지는 없겠다. 오히려 근대 세계 체제의 기원을 16세기 지중해에서 구하는 기왕의 독법을 수정하는 편이 낫겠다. 지중해가 외따로 존재하여 자가 발전했던 것이 아니다. 오히려 지중해는 인도양의 물결이 가장 늦게 도달하는 끝물에 자리했다. 그래서 바스코 다 가마도 콜럼버스도 그토록 인도로, 인도양으로 가고 싶어 했던 것이다. 지중해-인도양의 관계 양상이 지중해-대서양의 일방적이고 폭력적인 수탈 방식으로 전환된 것도 19세기에서야 전면화 되었다. 그 전에는 그저 장사하고 무역하는 동인도'회사'에 그쳤을 뿐이다. 산업혁명 이후 증기선과 함포로 중무장한 전함들이 진군함으로써 정크선과 다우선들이 속수무책으로 밀려난 것이다.

그러자 '자유 무역'이 번창했다. 바람과 파도에 순응하고 팔다리의 근력에 의존했던 '자연 무역' 대신에 석탄과 석유를 떼어 해류를 거스르는 '자유 무역'이 이식된 것이다. 그러나 '자유 무역'은 결코 자유롭지도, 자연스럽지도 않았다. 소금, 목재, 면화, 비단, 도자기, 보석 등 '보이지 않는 손'의 비교 우위에 기반을 둔 천년의 교역 망이 왜곡되고 굴절되었다.

고무와 사탕수수, 아편을 단작 경영하는 플랜테이션도 확산되었다. 인도양 사회만큼이나 생태와 식생 또한 식민화되었던 것이다. 그리하여 상인들이 주도했던 말랑말랑하고 물렁물렁했던 유기적이고 액체적인 세계가 군인들이 앞장서는 딱딱하고 단단한 기계적 세계(=국가 간 체제)로 경직화되어 갔다.

본디 바다에는 산과 강처럼 대지를 가르는 자연적 경계가 없는 법이다. 그럼에도 '영해'(領海)라는 관념과 국제법을 들이밀며 바다 역시 육지화하고, 영토화하고, 군사화 되었다. 이러한 전환을 두고 20세기에는 '문명화'라거나 '근대화'라며 높이 떠받들었다. 그 가당찮은 語不成說(어불성설)이 표준적 지식과 이론으로 군림함으로써 천 년 간 유라시아의 허브로 약동했던 인도양 세계 또한 체계적으로 은폐되고 망각되었던 것이다. 인도양도 100년이나 고독했다.

역풍과 순풍

딱딱하게 굳어진 세계가 쉬이 풀리지는 않았다. 간디의 읍소에도 불구하고 국가 간 체제가 아대륙에서도 복제되었다. 인도는 파키스탄과 분단되었고, 방글라데시마저 떨어져 나갔다. 영국 식민주의의 반작용으로 민족주의가 세계주의를 대체했다. 특히 인도는 간디식 자급/자립주의와 네루식 일국 사회주의를 추구하며 제3세계에 자족했다. 그리하여 동아시아 자본주의가 생산 및 유통, 소비 네트워크를 촘촘하게 구축하여 중화 세계를 회복해갔던 것에 비하여, 남아시아는 여전히 재통합과 재융합이 더디고 무딘 편이다.

그럼에도 지구는 돌고, 계절은 순환하고, 바람도 방향이 바뀐다. 인도서도 변화의 바람, 반전의 바람이 불고 있다. 인도가 모삼 프로젝트(Project Mausam)를 공식화한 것은 2014년 중반이었다. 중국이 실크로드 프로젝트를 표방하고 1년 후였다. 모삼은 몬순(Monsoon)의 힌두식 발음이다.

몬순 계절풍에 기댄 고전적 교역망을 재건함으로써 인도양 세계의 복원을 추진하겠다는 뜻이다. 중앙 정부의 방침에 가장 기민하게 호응하고 있는 곳은 남서부의 케랄라(Kerala) 주이다. 벌써 주 정부 차원에서 왕년의 향신로를 따라서 아라비아 반도를 지나 동아프리카에 가닿는 여행 상품을 개발했다. 인도양 세계서도 재차 活氣(활기)가 넘쳐나고 活力(활력)이 솟아난다.

물론 비단길과 면화길의 충돌을 우려하는 견해가 없지 않다. 국제관계학 이론을 빙자하여 은근슬쩍 아시아 양 대국의 이간질을 꾀하는 글들도 적지 않다. 그럼에도 나는 친디아(CHINDIA)의 시너지 효과에 낙관적인 편이다. 모자란 것은 보태고, 남는 것은 나눌 수 있는 여건이 조성되었다. 중국은 자본이 넘쳐나지만 노동력이 줄고 있다. 인도는 자본은 부족한데 인력은 넉넉하다. 상호 보완할 수 있다.

또 중국은 세계 최고의 인프라 대국이고, 지금 인도가 필요한 것이 바로 인프라 재건이다. 상부상조(win-win) 할 수 있다. 유라시아의 대국적 견지에서도 양국의 협동은 중차대하다. 오늘의 G2는 미국과 중국이지만, 내일의 G2는 중국과 인도이기 때문이다. 하여 5월로 예정된 모디와 시진핑의 만남은 2015년 가장 중요한 양자 회담이라 하겠다. '中印大同'(중인대동)이야말로 太平天下(태평천하)의 주춧돌이 될 신형 대국 관계이기 때문이다.

막연한 소망만은 아니다. 근거 없는 억측도 아니다. 엄연하게 역사에 기초한 나름의 전망이다. 신중국과 신인도는 '평화 공존'에 충성할 것을 굳게 맹세한 바 있다. 60년 전, 반둥에서 열린 아시아-아프리카 회의에서였다. 네루와 저우언라이, 나세르와 수카르노 등 아시아-아프리카의 거인들이 집결한 획기적인 모임이었다. 돌아보면 인도양 세계를 재건하는 출발점이기도 했다.

인도양의 동쪽 끝자락에 자리한 인도네시아가 괜히 주최국이 아니었던 것이다. 또 남남(南-南)연대를 조숙하게 다짐함으로써 새 천년의 세계질서를 준비하는 기원이었다고도 하겠다. 백년의 逆風(역풍)을 천년 順風(순풍)으로 되돌리는 '장기 21세기'의 발원지였던 것이다. 이만하면 반둥으로, 자카르타로, 인도네시아로, 가지 않을 수가 없겠다.

[유라시아 견문] 인도네시아 : 적도의 대국

'적도의 잠룡' 인도네시아, 기지개를 켜다!

상상의 공동체

인도네시아는 '상상의 공동체'였다. 20세기 중반에야 세워진 '인공 국가'이다.

1945년 이전에 인도네시아는 없었다. 적도의 아래위로 산재한 섬들의 군집이 있었을 뿐이다. 자바와 수마트라처럼 인구가 많은 섬도 있었고, 파도만 부서지는 바위섬도 있었다. 영해를 포함하면 인도네시아의 크기는 중국이나 미국의 영토에 필적할 만큼 광활하다. 그 너른 마당에 200여 개의 종족 문화와 언어 집단이 널리 산포되어 있던 것이다.

그래서 이곳에 처음으로 정치적 통일성을 부여한 경험은 길게는 300년, 짧게는 30년에 달하는 네덜란드 식민 지배라고 할 수 있다. 식민주의가 민족주의를 촉발한 것이다. 그러나 중국, 조선, 월남, 시암, 버마 등 내륙형 중앙 집권 국가의 경험이 부재했던 인도네시아로서는 민족주의에 동원할 역사도 전통도 부박했다. 종교와 친족, 상업망이 느슨하게 교차하는 '만달라 국가'만이 존재했을 뿐이다.

독립 국가의 상상력에 불을 붙인 계기는 1942년 대일본 제국의 점령이었다. 일본은 진주만 공습 이후 동남아로 진격했다. 인도차이나의 프랑스, 말레이 반도의 영국에 이어 인도네시아의 네덜란드마저 격파했다. 제국 일본은 인도네시아에 반서구 아시아의 이념을 제공했다. 뿐 아니라 네덜란드 식민 통치 기구를 물리적으로 붕괴시키는 결정적인 역할도 수행했다.

수마트라는 육군 25사단, 자바는 16사단이 장악했고, 동부의 작은 섬들은 해군이 점령했다. 이들은 각각 싱가포르에 직속되었고, 싱가포르는 사이공의 예하였으며, 최종적으로는 도쿄에 복속되었다. 대동아 공영권에 편입된 것이다. 자바의 표준시도 도쿄에 맞추어졌다. 자바의 수도가 바타비아에서 자카르타로 바뀐 것도 이 때이다. 네덜란드식 거리 명칭도 모조리 변경되었다.

무엇보다 스스로를 '인도네시아인'으로 부를 수 있게 되었다. 게다가 근대적인 군사 훈련도 받게 되었다. 네덜란드는 현지인 장교를 전혀 양성하지 않았다. 반면 제국 일본은 현지 군인을 적극 배양했다. 대동아 아래서 장차 '인도네시아 국군'이 자라난 것이다. 이 과정을 관료로서 경험한 이가 아크멧 수카르노(1901~1970년)였다. 일종의 '수습 기간'이었다.

수카르노는 1945년 건국 헌법에서부터 인도네시아의 도덕적 책무로서 자유롭고 평화로우며 정의로운 세계 질서 확립에 기여할 것을 표방했다. 1955년 반둥 회의가 괜히 열렸던 것이 아니다. 또 이 자리에 아시아-아프리카 가운데 유일한 제국주의 국가였던 일본이 초대된 것도 우연만은 아니었다.

실로 1960년대의 인도네시아는 1940년대의 일본과 흡사했다. 신세계 질서를 표방하며 영미(英美)와 일전을 불사했다. 수카르노는 올림픽을 대체하는 가네포(GANEFO)를 주도했고, 국제연합(UN)을 대신하는 코네포(CONEFO)까지 추진했다. 동북아에 자리한 일본이 대동아에 그쳤다면, 동남아에 자리한 인도네시아는 아프리카까지 포함하는 더 큰 포부를 품었다.

그래서 건국 이념이었던 '다양성 속의 통일성(Bhinneka Tunggal Ika)' 또한 국내적인 동시에 국제적인 발언이었다. 인도네시아라는 '상상의 공동체'부터가 이미 수많은 종족/민족과 다양한 종교/문화로 이루어진 '작은 아시아-아프리카'였다. 즉 범아시아-아프리카주의와 범인도네시아주의는 공진화했던 것이다.

허언만도 아니었다. 2억4000만 인구 가운데 1억3000만이 사는 자바 문화가 인도네시아 문화를 대표할 수밖에 없었다. 그럼에도 자바어가 아니라 말레이어의 일종을 나랏말로 선택했다. 인도양 동부의 보편어를 국어로 채택함으로써 자바 패권주의를 억제한 것이다. 지금도 학교와 방송 등 공적 영역에서는 오로지 말레이 계통의 표준어만 허용된다.

인구의 약 90%가 무슬림이면서도 '이슬람 국가'를 표방하지 않았다. 15세기부터 이슬람이 약진하기 전까지 적도의 섬들에는 불교와 힌두교가 중요했다. 발리는 여전히 힌두 문화의 처소이며, 곳곳에 중국식 사원과 성당, 교회도 여럿이다. 신정(神政) 국가 대신에 세속 정부를 지향한 것이다.

이러한 종교적 다양성과 개방성은 인도와 중국은 물론이요 인도양 건너 아프리카와도 교류했던 천 년 역사의 소산이다. '다양성 속의 통일성'은 두 세대에 걸친 '국민 교육'을 통해서 국가 정체성으로 자리 잡았다. 수카르노는 좌로 기울고, 수하르토(1921~2008년)는 우를 선택했다는 이데올로기의 차이는 있었다. 그럼에도 인도네시아를 상상의 영역에서 실제의 영역으로 전환시켰다는 점에서 두 사람은 공동의 공로자였다.

새천년 인도네시아는 세계 10위의 국내 총생산(GDP)을 확보하며 G20(주요 20개국)의 일원이 되었다. 매킨지의 예측에 따르면 2030년이면 세계 7위 국가로 부상한다. 브릭스(BRICs)에도 포함되지 않아 상대적으로 조망을 덜 받고 있지만, 21세기를 주도할 신흥 국가의 하나임에 분명하다.

과연 규모는 관건적이다. 세계 4대 인구 대국이고, 세계 최대 무슬림 국가이며, 아세안의 최대 국가이자, 세계 3대 민주주의 국가이다. 갈수록 목청이 커질 수밖에 없다. 내실도 만만찮다. '상상의 공동체'였기에 더욱 유연함을 발휘할 수 있었다. 인도네시아만의 오랜 역사, 독자성, 정체성을 일방으로 강조하지 않는다. 코즈모폴리턴 문화가 곧 토착 문화라는 역설이야말로 21세기 지구촌 시대에 걸 맞는 최적의 자산이 되고 있다.

▲ 라이잘 쿠크마 인도네시아 국제관계전략센터 소장. ⓒ이병한

'인도-태평양' : 역동적 균형자

라이잘 쿠크마(Rizal Kukma)를 만난 것은 아시아-아프리카 정상 회의가 열린 다음날 오후였다. 역사 박물관을 조망할 수 있는 '바타비아 카페'에서였다. 역사 박물관은 옛 네덜란드 식민지 총독부를 개조한 곳이다. 이제는 붉고 하얀 인도네시아 깃발이 바타비아 광장에 펄럭이고 있었다.

쿠크마는 국제관계전략센터 소장으로, 100대 '글로벌 싱커(Thinker)'로 꼽힌 적도 있는 명망가이다. 인도네시아에 가기 전 선행 학습으로 읽었던 여러 논문과 저서 가운데서 단연 돋보였던 인물이다. 현 조코위 대통령의 외교를 자문하는 핵심 책사로 꼽히기도 한다.

한 교민의 표현을 빌면 조코위 대통령은 '인도네시아의 노무현'에 가까웠다. 자그마한 도시의 시장을 역임하다가 자카르타 주지사를 짧게 거치고 곧바로 대통령까지 당선된 입지전적인 인물이다. 그래서 주류 사회와는 거리가 먼 '서민의 대변자' 이미지가 크다. 반면에 국제 사회 경험은 부족했다. 국제주의자를 자처했던 전임자 밤방 유도요노(Bambang Youdhoyono)에 견주어 외교력의 부족을 걱정하는 사람들이 많았다. 외교보다는 내치에 집중할 것이라는 전망이 일반적이었다.

이런 우려를 일시에 불식시킨 것이 아시아-아프리카 정상 회의 개막 연설이었다. 국제 사회의 데뷔 무대에서 뚜렷한 존재감을 세운 것이다. 발전도상국의 대변자이자 이슬람 세계의 중재자로서 신정부의 외교 청사진을 명료하게 밝혔다. 신흥국들이 제 몫을 누리는 새로운 세계 경제 질서 창출을 선언하며 유엔과 세계은행, 국제통화기금의 개혁을 촉구하는 대목도 화제를 모았다. 얼핏 수카르노의 재림처럼도 보였다. 이 개막 연설의 준비 과정에도 깊이 개입했다고 알려진 인물이 바로 쿠크마였다.

그는 '포스트 아세안'의 주창자로 유명하다. 인도네시아에서의 '지역' 개념은 이미 동남아와 아세안을 넘어섰다. 대표적인 것이 '인도태평양(Indo-Pacific)'이다. 인도양과 태평양이라는 두 해양을 잇고, 아시아와 아프리카 두 대륙을 연결하는 네트워크 국가로서 인도네시아를 자리매김한 것이다. '협력의 지정학', '역동적 균형(Dynamic Equilibrium)' 등과 같은 선도적인 개념을 제출하며 새로운 규범을 제시하는 역할(Norm Setter)을 지향하고 있다.

역동적 균형이란 무엇인가? 인도태평양의 4대 대국, 미국, 중국, 일본, 인도의 균형자 역할을 하겠다는 뜻이다. 언뜻 노무현 정부의 '동북아 균형자론'이 떠오른다. 동북아에도 4대 대국이 있다. 그럼에도 흔히 사용되는 'Balance'라는 말을 쓰지 않고 있음이 눈에 띈다. 기존의 세력 균형(balance of power)과는 다른 발상인 것일까?

그는 'balance'를 쓰지 않는 이유를 군사 동맹이나 군비 경쟁을 통한 군사력의 균형을 추구하지 않기 때문이라고 했다. '악순환의 재균형'을 지양한다는 것이다. 실제로 인도네시아는 냉전기부터 초강대국이 주도하는 지역 안보 체제(SEATO) 가입을 일관되게 거부해왔다. '지역 문제의 지역적 해결'을 추구한 것이다.

유럽연합(EU)의 브뤼셀과 같은 특정한 중심이 없는 아세안형 조직 구성도 인도네시아의 역할이 컸다. 회원국들이 해마다 순회하며 중심 역할을 번갈아 맡는데 주도적인 공헌을 한 것이다. 그는 인도네시아가 아세안 가운데 유일한 G20 국가라며, 아세안에서 실현한 '협력의 지정학' 모델을 전 지구적으로 확산시키는 것이 '역동적 균형자'로서 인도네시아의 책무라고 말했다.

기실 인도네시아가 세계 외교 무대에 적극 관여하는 것이 새로운 현상만은 아니다. 반둥 회의와 비동맹 회의 등 수카르노가 남겨준 역사적 유산에 가깝다. 다만 수카르노의 실패를 반복해서는 곤란하겠다. 수카르노는 서구와 정면으로 대결하는 제3세계의 전사를 자처함으로써 정작 내치에 실패하고 말았다. 수하르토의 쿠데타로 내부로부터 좌초하고 말았던 것이다. 하여 조코위 정부는 내치와 외교의 선순환을 꾀하고 있다.

바로 여기서 조코위의 신세계 질서와 시진핑의 신형 국제 관계가 궁합이 맞아떨어진다. 인도네시아가 두 대륙과 두 해양을 잇는 연결망의 축(Global maritime axis)이 되기 위해서는 항만과 공항, 도로와 철도 등 인프라 건설 투자가 절실하다. 조코위는 집권 청사진으로 인도네시아 섬들 간의 연결망을 확충해서 교육과 의료 등 복지 서비스를 강화할 것을 표방했었다. 국내적 차원에서는 물론이요 아시아와 아프리카 사이, 태평양과 인도양 사이의 인프라 건설이 긴요한 것이다. 바로 그 시점에 중국발 아시아인프라투자은행(AIIB)이라는 호기가 열린 것이다. 인도네시아는 지난 10월 일찌감치 창립국 가입을 선언했다. 조코위 정부 출범 두 달만의 신속한 결단이었다.

단도직입으로 물었다. "친중 노선을 표방하나?" 개막 연설 직후부터 현장서는 말이 많았다. 또 그 전부터 들은 얘기도 있었다. 그가 소장을 맡고 있는 연구소는 1971년 창립부터 화교 자본이 기반이 되었다고 한다. 그의 저서 가운데는 중국과 인도네시아의 관계를 단독 주제로 삼은 책도 있다. 그러나 대답은 간결하고 단호했다. "NO!"

인도네시아는 특정 국가의 패권을 용납하지 않는다. 미국의 '환태평양'(Trans-Pacific)에 끌려가지 않는 것만큼이나, 태평양을 '중화의 바다'로 허용하지도 않을 것이다. 그러면서 재차 강조한 것이 '인도태평양'이다. 인도와 남아프리카공화국과 협력하여 중국의 독주도 제어하겠다는 것이다. 그리고 인도태평양의 허브는 특정 강대국이 아니라 아세안이라고 힘주어 강조했다. 인도네시아가 '동남아의 균형자' 역할을 했듯이, 아세안은 인도태평양의 '역동적 균형자'가 되겠다는 것이다. 아세안이 허브(Hub)이고, 미국, 중국, 일본, 인도가 스포크(Spoke)이다.

실제로 인도네시아는 지구적 수준에서는 비동맹을 고수하고 지역적 수준에서는 아세안의 심화에 심혈을 기울여왔다. 부국강병을 추구하기보다는 역내 문제의 해결을 주도하는 중재자 역할에 치중했다. 그래서 아세안의 모든 국가들로부터 존중받는 '형' 대접을 받고 있다. 권력을 행사하기보다는 권위를 누리고 있는 것이다. 이를 발판으로 G20에서도 공헌할 작정이다.

그는 G20은 G7과 같은 선진국 클럽이 아님을 강조했다. 반둥 회의 참가국이었던 중국과 인도, 사우디와 터키, 인도네시아가 참여했다. 문명 간 연합을 추동하는 다문명 지구 공동체의 출발점이 될 수 있다는 것이다. 인도네시아는 G20에서 '문명 간 가교자'로서 한층 균형 잡힌 세계 질서에 공헌할 것이라고 한다. 하얀 치아가 환하게 드러나는 웃음만큼, 그는 자신만만하고 야심만만해 보였다.

▲ 아시아-아프리카 정상 회의 중 이슬람 국가 대표와 반둥 시민이 따로 모여 모스크에서 가진 합동 기도회.

이슬람 르네상스

세계 질서의 재균형이라는 과제에 인도네시아와 중국이 내심으로 공명하고 있다면, 양국이 갈리는 지점에는 문명과 문화가 자리한다. 인도태평양이 새로운 지리-정치학적 발상의 제출이라면, 지리-문화 혹은 지리-문명적으로 인도네시아는 이슬람의 중흥을 꾀하고 있다.

반둥 현장에서도 가장 인상 깊었던 장면이 중앙 모스크에서의 합동 기도회였다. 이슬람 국가 대표들과 반둥 시민들이 따로 모여서 별도의 행사를 치른 것이다. 여기서는 세속적 국가의 수반들이 아니라 이슬람 학자, 울라마(Ulama)가 주역이었다. 울라마는 민족과 국가를 초월한 지평에서 무슬림 형제들을 하나로 잇는 정신적 지도자이다.

한 시간의 기도회에서 오고간 설교를 온전히 이해할 수는 없었다. 간간이 '아시아-아프리카', '반둥', '알라', '무함마드', '팔레스타인', '이슬람' 등의 단어들이 들려왔을 뿐이다. 실제로 이번 아시아-아프리카 정상 회의의 3대 의제 가운데 하나가 팔레스타인의 독립 국가 인정을 촉구하는 것이었다. 인도네시아는 선도적 조취로 자카르타에 임시 영사관도 설치했다.

인도네시아는 1998년 아시아 금융 위기의 여파 속에 수하르토 정권이 붕괴하면서 민주화로 이행했다. 몇 차례의 대선과 평화로운 정권 교체로 체제 이행에 성공했다는 평가이다. 그런데 '민주화'로 촉발된 가장 큰 사회적 변화가 이슬람의 부흥이라는 점이 흥미롭다. 수하르토 시절만 해도 차도르를 걸치고 다니는 여성은 극히 드물었다고 한다. 민주화 이후 도리어 크게 증가한 것이다. 2015년 4월, 자카르타와 반둥 곳곳에서 화려한 색깔의 차도르로 한껏 치장한 여성들이 '아이폰6'를 들고 '스타벅스' 커피를 마시는 모습을 숱하게 목도할 수 있었다.

기실 초대 대통령 수카르노도 이슬람 세계의 지도자라는 정체성을 가지고 있었다. 본인부터가 메카 순례를 다녀왔던 독실한 신도였다. 그래서 이름 또한 '아흐마드' 수카르노(Ahmad Sukarno)였다. '아흐마드'는 이슬람 인으로서, 수카르노는 인도네시아 인으로서 그의 정체성을 상징했다.

('아흐마드(Ahmad)'는 아라비아 어로 '가장 찬양할 만한'이라는 뜻이다. 이슬람교를 창시한 무함마드(마호메트)의 또 다른 이름으로 알려져 있으며, 아랍권에서는 대중적인 이름 가운데 하나다. 국립국어원의 외래어 표기법은 '아크멧 수카르노'다.)

아랍의 신생 국가들 또한 수카르노에 기대가 컸다. 반둥 회의를 성공시킨 정치적 역량 때문이었다. 그러나 수하르토의 쿠데타로 미국과 결탁하는 서구 지향으로 굴절되었다. 그러다 '민주화'의 물결과 더불어 인도네시아의 정체성 및 위상을 재정립하는 과제가 제출되었고, 재차 이슬람 부흥(Pembaruan) 운동이 활발해진 것이다.

▲ 바타비아 광장. ⓒ이병한

특기할 만한 것은 이슬람 부흥 운동이 사회운동과도 긴밀하게 결합되어 있다는 점이다. 이슬람 NGO가 대약진하고 있다. 종교와 학교와 시민 단체가 융합되고 있는 것이다. 인도네시아는 급진적 무슬림 여성주의자로 명성이 높은 릿팟 하산(Riffat Hassan)의 강연을 이슬람 사원에서 허락하는 유일한 국가이다. 그만큼 풀뿌리에서 이슬람 여성주의, 이슬람 환경주의, 이슬람 민주주의 운동이 활발한 것이다. 국가도 보조를 맞추고 있다. 이슬람 연구소(State Islamic Institute)을 만들어서 '계몽적 이슬람' 관료를 집중적으로 양성하고 있다. 이슬람 계몽주의의 부활을 예감케 한다.

그래서 중동의 혼돈과 이슬람 급진주의에 견주어 인도네시아의 세속적 이슬람에 기대를 거는 사람들이 적지 않다. 그간 인도네시아는 2억2000만 무슬림이 살고 있는 나라임에도, 그 규모에 비해 영향력이 덜했다. 종가가 아닌 변방이었기 때문이다. 메카나 카이로에서 공부한 유학파 울라마들이 줄곧 우대를 받아왔다. 지금도 서점에는 아랍과 인도, 페르시아, 터키의 이슬람 사상가들의 번역서가 대저를 이룬다.

그러나 그 변방의 위치가 이제는 유리한 지점이 되고 있다. 터키와 이집트, 이란처럼 중동의 패권국으로 등장할 우려가 전혀 없기 때문이다. 인도네시아는 오로지 사상적으로 문화적으로 이슬람 세계에 기여할 수 있다. 그래서 더더욱 이슬람 세계의 혁신과 부흥을 이끌 수 있는 적임자로 주목받게 되는 것이다. 이슬람의 종착지에서 이슬람의 르네상스를 주도하는 사상적 되감기가 기대된다.

인도네시아는 이미 이슬람회의기구(Organization of Islamic Conference)의 再活(재활)에 정성을 쏟고 있다. 15억 무슬림을 대표하는, 유엔 다음으로 큰 국제기구이다. 이 조직을 통하여 이슬람 공동체의 바람직한 거버넌스를 추구하고 이슬람형 민주주의를 모색한다. 이슬람 교리를 정치적 언어로 변경하여 지구적 공론장에 적극 개입하려는 것이다.

서구적 가치를 배타시하지 않고 이슬람형 민주와 인권 추구를 통하여 평화롭고 건설적인 '지하드(Jihad)'를 꾀한다는 점에서 퍽이나 미덥다. 실로 이슬람은 유라시아의 한복판을 차지하고 있는 보편적 세계 종교가 아닐 수 없다. 인구 추세를 보건데 21세기의 최대 종교가 될 것이 확실하다. 앞으로 이슬람 국가들의 견문을 이어가면서 '이슬람적 근대'의 모험 또한 계속 주시하려고 한다.

지난 20세기, 수카르노는 혁명으로 서방을 뒤집으려고 했다. 수하르토는 발전 국가로서 서구를 따라잡으려고 했다. 21세기 인도네시아는 '만달라 국가'의 갱신으로써 '네트워크 국가'로 진화하고 있다. 지역 공동체와 이웃 애를 나누고 지구 공동체에 공공재를 제공하는 '역동적 균형자'를 도모한다.

정치적 혁명과 경제적 발전을 지나서 문명적 中興(중흥)의 단계로 진입하고 있는 것이다. 그래서 인도양 세계를 복원하고 이슬람 세계도 재건하고자 한다. 조코위 대통령은 아시아-아프리카 회의의 개막 연설에서 "미래는 적도에 있다"고 선언했다. 진심으로 그렇게 되었으면 좋겠다. 적도의 대국이자, 열대의 열도 국가인 인도네시아가 패러다임의 전환을 선도하는 핫 트렌드(Hot Trend), 훈풍(薰風)의 진원지가 되길 기원한다.

반면 아시아의 또 다른 열도 국가는 전혀 상반된 행보를 보이고 있다. 아시아의 화해와 통합을 교란하는 삭풍(朔風)의 발원지가 되고 있다. 반동의 선봉에 선 북방의 섬나라, 일본을 긴히 짚지 않을 수 없겠다.

[유라시아 견문] 미일 동맹 : 반동의 축

일본이 진짜 '지구 방위대'! 첫 번째 타깃은 한반도?

일본 : 속국의 비애

자카르타에서 열린 아시아-아프리카 정상 회의를 마치고 각국의 정상들은 반둥으로 이동했다. 반둥에서 따로 열린 60주년 기념행사에 참석하기 위해서였다. 그러나 모습이 보이지 않는 몇몇 인사들이 있었다.

일본의 아베 신조가 대표적인 경우이다. 정상 회의가 끝나기 무섭게 일본으로 돌아가 버렸다. 정작 마음은 콩밭에 있던 것이다. 미국 방문이 예정되어 있었다. 반둥 시민들은 각국의 깃발을 흔들며 정상들의 행진에 일일이 박수로 환대했다. 일장기를 들고 있던 어린 학생들만은 끝내 시무룩할 수밖에 없었다.

반둥을 외면한 아베가 미국 상하 양원 합동 연설을 한 날은 4월 28일이었다. 의미심장한 날이다. 1952년 샌프란시스코 강화 조약이 발효된 날이기 때문이다. 전범 국가 일본이 점령 상태에서 벗어나 주권을 회복한 날이다. 그러나 이상한 복권이었다. 일본의 식민 지배를 받았던 한국과 북조선은 자리에 없었다. 일본에 맞서 제2차 세계 대전의 승전국이 되었던 소련과 신중국도 없었다. 오로지 미국만이 일본의 독립을 허용해준 것이다.

즉, 4월 28일은 훗날 '샌프란시스코 체제' 혹은 '동아시아 (대)분단 체제'라고도 불리는 동아시아 분열의 화근이 된 날이다. 그래서 오키나와에서는 '굴욕의 날(屈辱の日)'이라고 부른다. 본토의 독립에도 불구하고 오키나와는 미군 통치 하에 남았기 때문이다.

오키나와, 즉 왕년의 류큐는 일본 안의 아시아였다. 2015년 4월 28일, 오키나와는 다시 굴욕을 맛보았다. 아시아 또한 재차 모욕을 느끼지 않을 수 없었다. 일본은 반둥 정신을 버리고, 반동 노선을 택했다. 전후 70년, 평화 국가는 죽었다.

2005년, 일본 유학을 떠났다. 전후 60주년이었다. '8.15'를 도쿄에서 보냈다. 우익들이 총집결한 야스쿠니 신사도 가보았다. 일본을 첫 유학지로 삼은 것은 일본의 선택이야말로 동아시아 공동체의 향배를 좌우하는 열쇠라고 여겼기 때문이다. 이웃애를 발휘하여 일본의 回心(회심)을 성심껏 돕고 싶었다. 그래야 동아시아가 화평하고 남북 통일의 기운도 무르익을 수 있다고 여겼다.

그로부터 꼬박 10년, 배신감이 자욱하다. 그러나 분노보다는 연민이 앞선다. 미일 동맹 강화는 일본 자신의 미래를 위해서도 독배이다. 비난하고 성토하기보다는 걱정하고 염려하는 마음으로 글을 쓴다. 미운 정이고, 몹쓸 정이다. 그놈의 의리이다.

아베는 꼭두각시다. 기시 노부스케로 거슬러 오르는 그의 혈통까지 거론되지만, 내 보건데 아베는 철없는 '도련님' 그 이상도 그 이하도 아니다. 외조부에 견주어 한참이 모자란다. 그의 책을 두 권 읽어 보았지만, '사상'이랄 것이 없다. 철없는 철부지에 가깝다. 그런 아베를 배후에서 부리고 있는 세력은 외무성과 재무성 등 관료 집단이다.

'동아시아 공동체'를 표방했던 민주당 정권이 조기에 좌초하고 자민당 독주가 복원된 것에도 관료 집단의 몽니가 크게 작용했다. 즉 일본의 핵심 권력은 자민당 막후의 고위 관료들이다.

이들의 국가 전략은 단순하다. 일본을 미국과 일체화시키는 것이다. 착착 진행되었다. 국가안전보장회의(NSC)를 창설하고, 특정비밀보호법을 마련했다. 무기 수출 3원칙도 철폐했다. 마침내 미일 방위 협력 지침 개정으로 마침표를 찍었다. 미일 군사 동맹을 지구적 동맹으로 격상시킨 것이다. 이제 자위대가 지구 방위대가 된다.

그런데 아직 의회 비준도 거치지 않은 상태이다. 일방적으로, 그것도 일본이 아니라 미국에서 선포한 것이다. 그래서 비밀보호법이 필요했다. 일본을 미국의 속국으로 삼는 방책을 정부 단독으로 극비리에 추진한 것이다.

미국의 패권 상실을 되돌리기는 힘들다. 대신에 그 시간을 늦출 수는 있다. 그래서 일본은 사력을 다한다. 일본의 정책이 미국의 패권 사수에 맞추어져 있다. 미국에서 금융 위기가 재발되는 것을 방지하고 달러의 연명을 지속시키기 위하여 일본의 중앙 은행은 양적 완화 정책을 무리하게 지속한다. 서태평양에서 미군이 철수하는 것을 미루기 위해서는 오키나와의 기지 건설을 마다하지 않는다.

응당 대미 종속 강화는 일본 국민에게 해가 될 것이다. 양적 완화 정책은 일본의 통화와 금융을 더욱 불안정하게 할 것이다. 오키나와의 눈물도 마르지 않을 것이다. 방위비 부담은 갈수록 늘어날 것이고, 재정은 악화될 것이며, 복지 예산은 줄어들 것이고, 잠재적 테러 위협은 늘어날 것이다. 대미 종속이야말로 일본의 약체화, 재정의 파탄, 빈곤화의 원인이다. 그럼에도 썩은 동아줄을 부여잡고 거듭 제 발등을 찍고 있다. 속국의 맹목이고, 비애이다.

ⓒAP=연합뉴스

미국 : 기생적 패권

속국을 저 지경으로 몰고 있는 것은 그만큼 패권국의 신세가 여의치 않기 때문이다. 그래서 자기모순을 노정하며 스스로 권위를 실추시키고 있다. 아베가 양원 합동 연설을 한 미국 하원은 1941년 진주만 공습 다음날, 프랭클린 루스벨트 대통령이 대일 개전 연설을 한 곳이다. 그래서 망언을 일삼는 일본 수상들의 연설을 단 한 차례도 허가해주지 않았다.

부시가 그토록 어여뻐했던 고이즈미 준이치로도 끝내 연설이 무산되었다. 그런데 그보다 한술 더 뜨는 아베는 허용이 된 것이다. 아니 환영하고 환대해 주었다. 의회를 장악하고 있는 공화당은 물론, 백악관까지도 박수갈채를 보냈다. 그만큼 미국은 조급하고 다급하다. 그래서 결국 패착을 범했다. 비굴한 선택이었다. 일본의 돈과 힘에 기대서라도 패권을 이어가야한다는 조바심이 적나라하게 드러났다.

따라서 일본을 부러워할 것이 전혀 없다. 외교에 공짜는 없다. 극진하고 융숭한 대접이야말로 일본이 미국에 지불해야 할 대가가 그만큼 크다는 반증이다. 환태평양 경제 동반자 협정(TPP)이 그러하다. 임기 말년의 오바마는 마지막 업적으로 TPP 타결을 추진하고 있다. 그러나 노동조합과 소비자 단체의 지원을 받는 민주당부터 반대 의견이 적지 않다. 본인이 속한 정당이 발목을 잡고 있는 것이다.

그래서 아베를 내세운 측면이 크다. TPP 협상에서 일본이 미국의 뜻에 충실히 따라만 준다면 민주당 의원들의 반대도 누그러뜨릴 수 있기 때문이다. 즉, 아베를 미 의회에서 연설시킨 것은 TPP 협상을 마무리 짓기 위한 고도의 연출에 가깝다. 아베는 미국서도 꼭두각시였다.

TPP는 미국의 대기업과 금융계의 이해를 노골적으로 반영한다. 대자본이 정부의 정책을 무력화시키는 신자유주의 기획의 최종판이다. 미국의 대자본이 일본 등 여타 가맹국의 정책을 좌지우지할 수 있는 독소 조항이 대거 포함될 것이다. 그렇다고 미국 전체에 득이 되는 것도 아니다.

미국의 대자본은 이미 글로벌 자본이다. 여차하면 여타 국가의 동종 기업들과 연합하여 자국을 제소하여 미국의 정책마저 변경하려 들 것이다. 실제로 미국의 주권 기관인 미국 의회조차 교섭의 핵심 내용을 알지 못한다. 백악관이 독단으로 추진하고 있는 것이다. 달리 말해 대자본이 직접 백악관을 움직이고 있다. 이 미국 판 '정경유착'에 국민의 복지와 사회의 정의는 안중에 없다. 오로지 '악마의 맷돌'만이 기승을 부린다.

이처럼 미국은 속국에 덕을 베풀고 배려를 하기는커녕, 속국을 착취하지 않으면 패권을 유지할 수 없는 기생적 존재가 되었다. 모자란 국방비를 동맹국들이 대신 충당해주어야 하고, 미국 국채를 계속 구매해서 기축 통화로서 달러를 유지해주어야만 겨우 연명할 수 있는 늙은 패권국이 된 것이다.

그래서 스스로 병마개로 막아두고 관리했던 일본의 재무장마저 허용하지 않을 수 없었다. 그러나 기생적 패권에 더 이상 도덕적 권위를 기대하기는 힘들다. 권위가 수반되지 않는 권력의 추락은 시간의 문제이다. 조짐은 이미 자카르타에서부터 보였다.

블록(Bloc)과 네트워크(Network)

아시아-아프리카 정상회의가 열렸던 자카르타에서는 동아시아 세계경제포럼도 동시에 열리고 있었다. 여기서는 캄보디아 총리 훈센의 개막 연설이 화제가 되었다. 미국이 TPP를 통하여 아세안을 반 토막으로 쪼개려 든다고 공개적으로 비판한 것이다.

반둥 회의 60주년인 2015년은 아세안에도 획기적인 해이다. 올 12월이면 아세안 경제 공동체(AEC)가 출범한다. 냉전기의 진영 논리와 분리 통치를 넘어선 평화와 번영의 동남아 시대가 목전에 달한 것이다. 출범 과정도 모범적이었다. 특정 국가의 독주 없이 대/소국 간의 '합의제 민주'를 구현하며 바림직한 지역 통합 모델을 제시했다.

그런데 느닷없이 '환태평양'으로 줄을 서라며 아세안 국가들의 분열을 촉발하고 있다는 것이다. 게다가 미일 양국이 비밀리에 협상을 주도하고 나머지는 따르라는 식의 구태를 보이고 있다. 서구가 규칙을 만들고 비서구는 체스 판의 졸로 삼았던 20세기형 지정학을 반복하고 있는 것이다. 누습이고 적폐이다.

따라서 작금의 형세에 어설픈 중립은 성립하지 않는다. 미일과 중국 사이에서 균형을 취해야 한다는 입 발린 소리는 지적 허위이고, 사기이다. 가슴이 아프지만 두 눈을 질끈 감고 '동아시아 공동체'는 당분간 접어두는 편이 낫다. 당장 일본에 대안 세력이 부재하다. 있다 해도 한 줌이다. 야당은 허약하고, 재야와 학계에는 정치적 실천력을 수반하지 못한 입진보가 허다하다. 한국의 사상계도 일본의 담론을 수입 가공하던 백년의 구습을 떨치고, 반면교사로 삼아야 할 것이다. 지금이야말로 自强(자강)해야 한다.

작금의 길항은 미중 간의 패권 경쟁이 전혀 아니다. 覇道(패도)를 부리는 세력과 王道(왕도)를 소망하는 세력 간의 일합이 있을 뿐이다. 반동파와 반전파의 길항이다. 구체제와 '신상태(New Normal)'의 대결이다. 20세기와 21세기의 충돌이다. 미일 동맹은 반동의 축이다. 일본은 샌프란시스코 체제를 강화하여, 동아시아 분단 체제의 심화를 솔선하는 '惡友(악우)'이다.

미국의 아시아 재균형 정책은 미 군사력의 60%를 아시아에 투입하여 패권을 고수하려는 추한 노욕이다. 이로써 중국에 숨죽이고 있던 군사 강경파들을 격발하여 '화평굴기'를 좌초시키고 '조화 세계'를 파괴하는 신냉전을 획책한다. 애당초 20세기의 '냉전'부터가 제2차 세계 대전 이후의 세계를 지배하려던 미국발 패권책이 아니었던가.

무릇 제 버릇 남 주지 못하는 법이다. 미국은 지난 세기 뉴욕 발 세계 공황의 위기를 제2차 세계 대전으로 극복했다. 베트남 전쟁도 이라크 전쟁도 거짓 선동으로 일으켰다. 북조선을 핑계로 수작을 부릴지 모른다. 일본은 두 손 들고 환영할 것이다. 마침내 한반도 재진출이라는 숙원을 풀 기회가 열린다. 그들의 20세기를 보노라면 전혀 허황한 시나리오가 아니다.

1905년 가쓰라-테프트 밀약으로 필리핀과 한반도의 지배교환을 승인했던 나라가 일본과 미국이었다. 조선의 식민지 전락과 남북 분단과 한국 전쟁이라는 100년 비극의 뿌리에 미일 동맹이 있었다. 20세기 동아시아 天下大亂(천하대란)의 원흉이 미일 동맹이었던 것이다. 미군은 이미 철수했던 필리핀에 다시 진입했다. 이제는 일본이 한반도를 호시탐탐할 차례이다. 하여 뜬구름 잡는 균형 감각일랑 거두어들일 일이다. 직시하고, 직면해야 한다.

미국은 여전히 세계를 쪼개고 나누는데 여념이 없다. 일본은 그 반동적 책략을 거드는 아시아의 주구이다. 천만다행인 것은 지금의 중국이 100년 전 대청제국이 아니라는 점이다. 병든 대국이 아니라, 건국 60년을 갓 지난 싱싱한 새 나라이다. 냉전형 사고는 진즉에 버렸다. 반동의 지정학(Bloc)에 반전의 지경학(Network)으로 반격을 가하고 있다. 한쪽은 담을 쌓고 진을 치는 반면에, 다른 쪽은 길을 닦고 망을 엮고 있는 것이다. 2015년, 역사의 올바른 편에 서 있는 쪽은 70년 전(제2차 세계 대전)과 마찬가지로 일본이 아니라 중국이다.

중국이 구축하고 있는 유라시아 연결망의 한 축으로 파키스탄이 있다. 시진핑은 자카르타/반둥으로 오기 전, 파키스탄을 들렸다. 굵직한 합의들이 여럿 이루어졌다. 살펴보지 않을 수 없겠다. 다시 남아시아로 눈길을 돌린다. 모름지기 바쁠수록 돌아가야 하는 법이다. 서두르면 자빠진다. 안달하면 오판한다. '전략적 인내'가 필요한 시점이다.

[유라시아 견문] 파키스탄 : 일대와 일로 사이

미국은 총을 줬지? 중국은 돈을 준다!

철의 형제

4월 20일, 에어 차이나 보잉기가 이슬라바마드 창공에 진입했다. 국빈 자격으로 파키스탄을 방문하는 시진핑의 전용기였다. 파키스탄은 하늘에서부터 영접에 나섰다. 중국-파키스탄이 합작한 JF-17 전투기 다섯 대가 호위무사가 되어 비단길을 깔아주었다. 각별하고, 깍듯했다.

시진핑은 파키스탄 최대 일간지와의 인터뷰에서 "형제의 집을 방문하는 것 같다"는 소회를 밝혔다. 나와즈 샤리프(Nawaz Sharif) 총리는 양국의 우정은 "산보다 높고, 바다보다 깊으며, 꿀보다 달콤하고, 철보다 강하다"며 장단을 맞추었다. 그로서는 학수고대하던 방문이었다. 21세기 파키스탄의 재건을 위해서도, 2018년 그의 재선을 위해서도 중국의 선물 보따리가 간절했다.

시진핑은 파키스탄 역사상 최초로 국회에서 연설하는 외국 정상의 영예를 얻었다. 답례로 '1+4' 협력의 청사진을 밝혔다. 1은 중국-파키스탄 경제회랑을 일컫는다. 경제회랑은 一帶(일대)와 一路(일로)를 잇는 중추이다. 파키스탄을 실크로드 프로젝트의 기점으로 삼은 것이다. 왕이 외교부장은 이렇게 빗대었다.

"일대일로가 萬國(만국)이 참여하는 교향곡이라면, 중국-파키스탄 경제회랑은 그 교향곡의 전주곡이 될 것이다."

4는 네 가지 사업을 지칭한다. 과다르(Gwadar) 항, 에너지, 인프라, 산업 공단 순이다. 이 4대 사업에 중국이 투자하는 비용은 460억 달러, 우리 돈으로 50조 원이다. 일국에 대한 투자로서는 역대 최대 규모이다.

경제회랑이란 신장에서부터 아라비아 해에 자리한 과다르 항까지를 도로와 철도, 송유관, 광섬유 케이블 등 온/오프라인으로 연결하는 계획이다. 총 거리 3000킬로미터에 달하는 대사업이다. 그럼에도 15년, 즉 2030년까지 완공하는 것을 목표로 삼고 있다.

경제회랑은 양국의 연결망에 그치지 않는다. 중국의 서부를 남아시아와 중앙아시아와 연결하는 촉진제 역할을 할 것이다. 과다르-카슈가르(Kashgar) 철도는 중앙아시아의 철도망 증설로 이어질 것이다. 카슈가르에서는 키르기스스탄을 지나 우즈베키스탄의 안디잔(Andijan)까지 연결된다. 그곳에서 다시 카스피 해와 코카서스 지역까지 이어진다.

도로도 못지않다. 히말라야를 통과하는 1300킬로미터 카라코람(Karakoram) 고속도로는 수리, 확장할 계획이다. 카라치(Karachi)와 라호르(Lahore) 간에는 6차선 1240킬로미터 고속도로가 새로 깔린다. 덩달아 라호르, 카라치, 라왈핀디(Rawalpindi) 등 파키스탄 지방 도시들의 교통망도 향상될 것이다.

에너지 프로젝트도 중요하다. 파키스탄은 만성적인 전력 부족에 시달려왔다. 지금도 하루에 절반 가까이 전력이 공급되지 않는 곳이 적지 않다. 여기서도 중국이 구원투수로 나섰다. 일단 2018년까지 150억 달러 규모로 1차 화력 발전소를 건설한다. 2018년 이후에는 180억 달러 규모로 2차 화력 발전소를 짓는다. 두 번을 합치면 파키스탄의 전력 공급량이 현재의 두 배로 증가한다.

화력 발전소 지원으로 끝나는 것도 아니다. 청정 에너지 사업도 동시에 펼치기로 했다. 수력, 태양광, 풍력 발전소도 만든다. 제룸(Jhelum) 강의 수력 발전소는 2020년부터 전력을 생산할 계획이다. 그간 파키스탄의 사회 불안은 상당 부분 전력 부족에 기인했다. 앞으로는 중국산 전력으로 생활이 크게 향상될 것이다. 샤리프 총리의 재집권 전략이다.

2008년 미국 의회에서 승인된 파키스탄 지원금은 70억 달러였다. 일단 규모에서 차이가 크다. 그것도 대부분 '테러와의 전쟁'을 수행하기 위한 군사 안보 지원이다. 게다가 그 내실을 따지면 무기 재고 처분이 상당하다. 파키스탄의 경제 성장을 견인하여 국민들의 삶에 실질적인 혜택을 제공하는 중국형 상부상조(Win-Win)와는 질적으로 다른 것이다.

실제로 파키스탄 국민들의 중국 호감도는 80%까지 치솟았다. 반해 미국은 15%에 그친다. 미국과 서방은 글로벌 테러리즘의 온상이 된 파키스탄을 '실패 국가'로 낙인찍기 일쑤였다.

물론 중국의 시혜가 일방적 일리 없다. '철의 형제'는 역사적 산물이다. 파키스탄은 비공산권 중에서 중화인민공화국을 가장 먼저 승인한 국가들 중의 하나였다. 양국이 국교를 수립한 해는 1951년이다. 보답으로 중국은 핵무기 등 민감한 기술을 전파해 주었다. 한때는 중국의 아시아-아프리카 원조의 3분의 1이 파키스탄으로 향하기도 했다. 냉전기 제3세계에 대한 중국의 관대함을 선전하는 전시장이었던 것이다.

이제는 21세기 실크로드의 첫 삽을 뜨는 모델하우스가 되었다. 중국개발은행과 중국공상은행 등은 금융을 지원하고, 기간산업을 담당하는 기업들은 인프라 사업을 펼치는 첫 번째 훈련장이 된 것이다. '철의 형제'는 '전천후 동반자'가 되었다.

▲ 이란, 이라크, 사우디아라비아로 통하는 페르시아만과 인도와 북서아프리카로 통하는 아라비아해의 길목에 위치한 파키스탄 과다르 항.ⓒwikipedia.org

과다르 항 : 남아시아의 허브

경제회랑 건설의 백미는 과다르 항이다. 과다르 항에 이르기 위해서 3000킬로미터의 연결망을 만든다고 해도 과언이 아닐 만큼 전략적 가치가 크다.

일단 과다르-신장의 송유관은 아프리카와 중동의 가스와 석유를 중국에 공급하는 바다의 지름길이 된다. 말라카 해협에 과도하게 의존하고 있는 현 상황을 해소할 수 있다. 비용은 절반으로, 시간은 3분의 1로 줄어든다.

철도와 도로 또한 중국과 중동을 잇는 내륙의 지름길이 될 것이다. 해양과 대륙, 일대와 일로를 잇는 거점에 과다르 항이 자리하는 것이다. 동아시아와 남아시아, 중앙아시아를 잇는 축이기도 하다. 30억 인구의 시장 통합에 파키스탄이 핵심적 역할을 맡게 되는 것이다.

과다르 항은 시진핑의 방문에 맞추어 개장했다. 하지만 그 잠재력이 만개하는 것은 국제 공항이 완공되는 2017년이 될 것이다. 그리고 경제회랑이 완성되는 2030년에 극성기를 맞이할 것이다. 중국은 이미 40년간 항만 운영권을 확보해 두었다. 16억 달러를 더 투자하여 국제 공항을 신설하고 항만과 연안 지역을 잇는 고속도로도 건설할 계획이다.

여기에 최근 발표한 이란과 파키스탄 간의 가스관도 과다르 항을 통과하도록 했다. 장기적으로는 과다르 항 일대를 남아시아의 자유무역지대로 만들 계획이다. 동북아의 홍콩이나 동남아의 싱가포르에 버금가는 허브 도시로 탈바꿈시키겠다는 것이다. 파키스탄은 중국과 '동반 성장'한다.

실제로 신장은 황해보다 아라비아 해가 더 가깝다. 우르무치에서 보면 상하이는 카라치보다 두 배나 더 멀다. 그래서 신장이 중앙아시아와 남아시아를 잇는 가교 역할을 하는 것은 지리적으로나 역사적으로 자연스럽기까지 하다. 경제회랑이 완성되는 2030년대가 되면 중화 세계와 이슬람 세계는 신장을 통하여 (재차) 직통하게 될 것이다. 중화 세계와 이슬람 세계가 협력하면 할수록 과다르 항은 번창할 것이며, 파키스탄 또한 번영을 구가할 것이다.

2010년 이후 중국은 이미 파키스탄의 최대 무역국이 되었다. 2007년에서 2014년 사이 교역량은 두 배 이상 급증했다. 역시 2008년 미국발 금융 위기가 전환점이었다. 경제회랑 건설로 이 추세는 더욱 심화될 것이다. 광저우, 상하이, 선전, 이우 등 동부의 연안 도시에도 파키스탄 상인들이 속속 등장했다.

20세기 영국이나 미국에서 활약하던 파키스탄 디아스포라들이 구대륙으로 이주하여 '중국몽'을 꾸고 있는 것이다. 이들은 카슈가르와 광저우에서 열리는 무역 박람회에도 번갈아 참여하고 있다. 당장은 의류와 가정용품 등 소규모 일용품에 편중되어 있지만, 경제회랑이 발족하면 그 풍경 또한 크게 달라질 것이다.

파키스탄 상인들도 중화 세계와 아랍 세계의 연결자가 된다. 본디 파키스탄 일대는 고대부터 육상 실크로드와 해상 실크로드의 교차점이었다. 장건(張騫)이 파키스탄에 달한 것은 자그만 치 2000년도 전이다.

중국-파키스탄 경제회랑은 안보적 함의도 크다. 파키스탄의 정치적 안정은 신장으로까지 파급을 미친다. 신장 위구르 자치주의 분리주의자들이 활동비를 구하고 군사 훈련을 받는 곳이 파키스탄 북서부 와지리스탄(Waziristan) 주와 아프가니스탄이기 때문이다. 즉, 신장을 독립시켜 동투르키스탄 이슬람 국가를 건설하고자 하는 이들의 거점이 파키스탄이었다.

이들은 소련 해체 이후의 우즈베키스탄이나 카자흐스탄, 키르기스스탄과 같은 독립 국가를 염원한다. 2013년 톈안먼 광장 테러의 배후이자, 2014년 쿤밍 기차역에서 일어난 칼부림의 주역이었다. 그들의 방침은 중화 세계와 아랍 세계의 연결망을 끊어내는 것이다. 그래서 중국이 건설하고 있는 교통망을 테러 대상으로 삼고 있다. 운남성의 성도 쿤밍 또한 동남아로 향하는 연결망의 축이었다.

중국판 '테러와의 전쟁'은 미국의 그것과는 성격이 다르다. 여기서는 담을 쌓고 벽을 세우는 쪽이 이슬람 급진주의자들이다. 중국은 길을 닦고 망을 엮어 중화-아랍 네트워크를 복원하려고 한다. 유럽형 세계 체제(Inter-State System) 이전의 유라시아형 세계 체제(Trans-State System)를 재건하고 갱신하는 최전선에 우루무치-과다르 항 경제회랑이 있는 것이다.

유라시아몽

시진핑은 이슬람 국가 중 유일한 핵보유국인 파키스탄을 들린 이후에 세계 최대의 이슬람 국가인 인도네시아를 방문했다. 곧 국제 사회로 복귀하여 '보통 국가'를 목전에 두고 있는 이란에는 이란-파키스탄 가스관을 지원하기로 했다. 즉, 테헤란-이슬라바마드-자카르타-우루무치를 크고 넓게 연결하여 이슬람세계와 중화세계의 공존을 모색하고 있는 것이다. 개혁개방 이후 쌓아둔 국부를 십분 활용하여 평화와 번영이라는 공공재를 이슬람 세계에 제공하려는 것이다. 기독교-이슬람의 문명 충돌과는 일선을 긋는 문명 간 연합의 탐색이다.

이슬람 세계만으로 그치지도 않는다. 시진핑이 이슬라바마드를 방문하기 이틀 전, 모스크바에서는 러시아-파키스탄 국방장관 회담이 열렸다. 이 자리에서 양국은 최초로 합동 군사 훈련에 합의했다. 또 러시아는 이란에 방공 미사일을 수출하기로 했다. 즉 '보통 국가화'하고 있는 이란과 보조를 맞추고 있는 국가들은 중국, 러시아, 파키스탄 등이다.

고쳐 말해 이란의 정상 국가화란 1979년 호메이니의 이슬람 혁명을 거두고 '역사의 종언'(서구화, 민주화)의 막차에 오르는 것이 아니다. 서로는 터키, 북으로는 러시아, 동으로는 중국, 남으로는 파키스탄 및 인도 등과 협동하여 '유라시아 연합'을 형성하는 것이다. 이러한 조류는 제도적으로도 뒷받침되고 있다. 군사 안보적으로는 상하이협력기구이며, 경제적으로는 일대일로이다. 상하이협력기구는 확대일로이다. 7월 모스크바에서 열리는 정상 회의에는 인도와 파키스탄에 이란, 터키까지 두루 아우를 기세이다.

유라시아의 (재)통합은 비단 중국몽에 한정되지 않는다. 로마 제국 때부터 내려온 유러피언 드림이기도 하다. 중국발 일대일로에 미국과 유럽의 반응과 대응이 사뭇 다른 기저라고도 하겠다.

알렉산더 대왕의 동방 원정과 한무제의 서역 원정을 계승하여 유라시아의 大一統(대일통)을 처음으로 완수한 이가 '13세기의 사나이', 칭기스칸이었다. 지금 이 글을 쓰고 있는 장소가 마침 몽골의 울란바토르이다. 칭키스칸 광장이 멀지 않은 곳에 자리한 '마르코 폴로 라운지'에 앉아 있다. 게다가 거리 이름은 '서울의 거리'이다.

'서울의 거리'에 있자니 서울에서는 잘 보이지 않던 것들이 눈에 들어온다. 북방인은 세계를 아래로 내려다본다. 동아시아가 왼편에 있고, 유럽이 오른쪽에 있다. 유라시아가 한 눈에 조감되고, 한 손에 잡힐 듯하다. 절로 신라와 페르시아가 이웃사촌처럼 보인다. 나라별로 토막 났던 국사들이 하나의 지구사로 합류한다.

그러자 한반도의 남/북과 우크라이나의 동/서도 겹쳐 보인다. 하나의 세계 속에 한반도의 위치가 또렷하게 포착되는 것이다. 하여 동북아에서 미일 대 중러의 신냉전이 펼쳐지고 있다는 허황한 구도에도 말려들지 않을 수 있다. 오식과 오인이 오판을 낳는다. 동북아의 局地(국지)에 함몰되어 유라시아의 大局(대국)을 놓쳐서는 곤란하겠다.

신냉전은 천부당만부당이다. 신냉전과 탈냉전의 갈등이다. 유라시아의 (재)통합을 추구하는 세력과 유라시아의 분할과 분열을 꾀하는 세력 간의 길항이 있을 뿐이다. 유연한 視座(시좌)의 확보가 사활적이다.

5월 9일, 전승 기념일 70주년을 울란바토르에서 지켜보았다. 목하 유라시아의 時勢(시세)를 상징하는 각별한 행사였다. 제2차 세계 대전 종전 70주년의 의미를 '北方(북방)'에서 조망해본다.

[유라시아 견문] 붉은 광장 : 기억의 전쟁

전쟁 끝낸 진짜 영웅은 맥아더 아닌 주코프!

역사 동맹

지난 5월 9일은 러시아의 제2차 세계 대전 전승 기념일이었다.

역사상 가장 큰 군사 퍼레이드가 펼쳐졌다. 1만5000명의 군인에 190대의 탱크, 150대의 전투기가 동원되었다. 다른 나라 군인도 700명이 참여했다. 으뜸은 102명을 파견한 중국이었다. 인민해방군이 붉은 광장에 등장했다. 이번이 처음이었다. 스탈린-마오쩌둥 시절에도 없던 일이다.

배경 음악이 각별했다. 가곡 '카츄샤(Катюша)'가 흘러나왔다. 전장의 연인을 그리워하는 러시아 여인의 마음을 그린 곡이다. 제2차 세계 대전 당시 널리 불렸던 노래로, 러시아인들의 향수를 자극했다. 비단 러시아만도 아니었다. 1950년대 '사회주의 국제주의'가 전성기를 구가할 무렵 중국, 몽골, 북조선, 북베트남에서도 크게 인기를 끌었다. 울란바토르의 어르신들도 절로 따라 불렀다.

그럼에도 붉은 광장의 군사 행진은 무력 과시에 그치지 않았다. 브릭스(BRICs) 국가와 유라시아 국가들이 주축이 된 외교 행사였다. 서방(미국, 서유럽, 일본)은 자리에 없었다. 조지 W. 부시 대통령과 고이즈미 준이치로 총리가 참여했던 10년 전과 가장 큰 차이였다. 더불어 '역사 전쟁'을 선포하는 상징적 무대이기도 했다. 제2차 세계 대전의 해석권을 되찾아오는 과업에 푸틴과 시진핑이 의기투합한 것이다.

아시아에서 미국은 일본과 합작하여 '제2차 세계 대전=태평양 전쟁'이라는 등식을 만들고 있다. 그래서 태평양 전쟁을 반성한 일본과 손을 잡고 신냉전을 획책하려 든다. 태평양 전쟁 이전, 즉 1941년 이전에 대해서는 안면몰수, 시치미를 떼고 있다.

유럽에서는 우크라이나와 호흡을 맞춘다. 우크라이나 극우파들은 홀로코스트의 상징인 아우슈비츠의 강제 수용소가 미군에 의해 해방되었다는 망언을 일삼고 있다. 기가 막힌 러시아 당국이 기밀 문서까지 공개하여 반박했을 정도이다. 7600명의 유태인을 아우슈비츠에서 구출한 것은 명명백백 소련군이었다. 유라시아의 동과 서에서 동시에 표출되고 있는 '역사 수정주의'에 맞서 중러 양국이 '역사 동맹'을 맺은 것이다.

실제로 제2차 세계 대전 직후부터 기억의 왜곡과 조작이 허다했다. 노르망디 상륙 작전과 원폭 투하가 지나치게 부각되었다. 소련의 공헌과 중국의 역할은 과소평가되었다. 역시나 냉전이 병통이었다. 동서 냉전으로 역사 해석이 갈라진 것이다. 서방 및 미국의 아시아 속국들은 제2차 세계 대전 당시 전체주의에 맞서 활약했던 소련의 공헌을 잘 모른다. 오히려 공산주의와 전체주의를 동일시하는 '자유주의 사관'이 만연해 있다. 과연 과거를 지배하는 자가 현재를 지배하는 법이다. 미국은 역사 교과서와 대중문화 산업을 통해 왜곡된 인식을 재생산해왔다. '홀로코스트 산업'을 비롯한 '문화 냉전'을 기획했다.

물론 미국에도 '양심적 지식인'들이 있었다. 그들은 일찍부터 유럽 전선의 핵심으로 스탈린그라드 전투(1942~43년)를 꼽았다. 한 도시의 초토화를 대가로 소련군이 독일 나치의 5개 사단을 섬멸했다. 쿠르스크 전투에서는 쌍방 정예 150만 대군이 결전을 벌였다. 여기서 독일 최강의 탱크 부대가 참패했다.

두 전투를 계기로 전세가 역전된 것이다. 즉 소련으로 말미암아, 고쳐 말해 스탈린이 히틀러를 이김으로써 '제3제국'이 좌초하고 연합군이 승리할 수 있었다. 노르망디 상륙은 마침표였을 뿐이다. 아시아도 크게 다르지 않았다. 1937년 중일 전쟁이 발발하자 중국을 앞서 지원한 것은 소련이었다. 미국은 1941년 진주만 공습 이후에야 뒤늦게 참전했다.

제2차 세계 대전의 주역이 소련과 중국이었음은 그 인적 피해의 숫자에서도 확연하다. 소련은 2700만 명이 희생되었다. 중국은 2000만 명이다. 미국은 40만 명에 그친다. 프랑스는 60만, 영국은 45만 명이다. 심지어 전범 국가인 독일은 700만, 일본은 300만 명이다. 즉 2차 세계 대전은 미국, 프랑스, 영국이 주도한 전쟁이 아니었다. 소련과 중국이 유라시아의 동과 서에서 나치즘과 파시즘을 격퇴시킨 '유라시아 전쟁'이었다. 그래서 그들은 '제2차 세계 대전'이라는 말도 잘 쓰지 않는다. 러시아는 '조국 수호 애국 전쟁', 중국은 '항일 구국 전쟁'을 선호한다.

▲ 9일 모스크바 붉은광장에서 열린 제2차 세계 대전 승전 기념 군사 퍼레이드에서 70년 전 참전 용사 복장을 한 군인들이 광장으로 입장하고 있다. ⓒ연합뉴스

1939년 할힌골 : 분수령

1937년(중일 전쟁)과 1941년(독소 전쟁, 태평양 전쟁) 사이에 1939년이 있었다. 몽골 최동단에 자리한 자그마한 할힌골이 세계사의 분수령이 되었다. 1932년 만주국 수립으로 일본은 러시아와 국경을 맞대었다. 남북을 가르는 허라허 강을 사이로 소련군/몽골군과 일본군/관동군이 대치한 것이다.

일본은 러일 전쟁(1905년) 승리로 러시아를 낮추어 보았다. 1917년 10월 혁명 이후 탈바꿈한 러시아의 변화를 간과한 것이다. 이미 초기 공업화도 일단락 지었다. 강철로 단련된 현대 국가, 소련으로 변신한 것이다. 그 소련과 제국 일본의 완충지가 몽골인민공화국(1924년)과 만주국이었다. 각기 소련의 위성국과 일본의 괴뢰국이었다. 결국 양국의 국경선 충돌이 일소 전쟁으로 치달았다. 러시아/몽골에서는 할힌골 전투, 일본서는 노모한 사건이라고 부른다.

그러나 전투도 사건도 충분치 않은 진술이다. 대규모 전쟁이었다. 장소는 몽골 초원이고, 기간은 5월부터 9월까지 4개월에 그쳤지만, 매우 현대적인 의미의 국지전이자 제한전이었다. 일본과 소련 쌍방이 투입한 병력도 10만 명을 헤아렸다. 1000대의 전투기와 수백 대의 탱크도 동원되었다. 사상자는 1만8000명에 이른다.

군사 전략적으로도 획기적이었다. 아시아 최초의 탱크 대전이었다. 여기서 소련의 신성 주코프 장군이 등장했다. 그가 이끌던 소련의 탱크 부대가 투입되면서 판세가 뒤집어졌다. 욱일승천하던 '황군의 꽃' 관동군을 처음으로 꺽은 것이다. 제국 일본 패망의 시작이었다. 특히 최초로 구사한 육공 입체 작전이 주효했다. 제공권 장악의 중요성을 처음으로 각인시킨 전쟁이 할힌골 전투였다. 공중전과 지상전을 결합하는 전술은 훗날 현대전의 교본이 되었다.

그러자 나비 효과가 일었다. 관동군이 패배함으로써 제국 일본의 향로 전체가 변경되었다. 몽골과 시베리아 등 북진(北進)이 봉쇄당하자 남진(南進)으로 방향을 튼 것이다. 노선 전환에는 관동군 사령관 출신 도조 히데키의 판단이 결정적이었다. 주코프의 적군(赤軍)을 대적하기가 어렵다고 여긴 것이다.

그래서 프랑스와 영국, 네덜란드가 지배하고 있는 동남아로 진출했다. 군부의 중심도 육군에서 해군으로 이동했다. 국책 담론도 전환되었다. 소련과 합작하여 일본을 개조하고, 영미 중심의 자본주의 질서를 극복하자는 동아협동체론은 기각되었다. 대동아 공영권을 건설하자는 주장이 전면화되었다.

동아협동체론을 입안한 브레인은 오자키 호츠미였다. 그는 소련의 스파이 조르게와 내통했다. 즉시 일본의 노선 전환을 전해주었다. 조르게도 즉각 모스크바에 타전했다. 덕분에 스탈린은 극동군을 유럽으로 이동시킬 수 있었다. 대독 전선에 소련의 화력을 집중할 수 있게 된 것이다.

여기서도 주코프가 대활약했다. 1941년 12월 개시된 대독일 반격에 진두지휘를 맡았다. 할힌골의 대승을 이끌었던 지상전/공중전의 배합이 또 한 번 쾌거를 일구었다. 모스크바, 스탈린그라드, 쿠르스크에서 연전연승했다. 끝내 베를린도 함락시켰다. 명실상부 제2차 세계 대전, 최고의 명장이었다. 맥아더는 비할 바 못 되었다.

▲ 제2차 세계 대전을 연합군의 승리로 이끈 영웅 게오르기 주코프. ⓒrealmadridbalkan.org

주코프가 유럽 전선에 등장한 바로 다음날, 일본은 진주만을 공습했다. 태평양 전쟁이 본격화된 것이다. 즉 1941년 12월 6일과 7일은 제2차 세계 대전 가운데 가장 중요한 이틀이었다. 약간의 상상력을 발휘해본다. 일본이 재차 북진을 감행했다면 어떻게 되었을까. 소련이 유라시아의 동서 양면에서 독일과 일본을 동시에 대적할 수 있었을까.

혹 소련이 무너졌다면? 독일의 제3제국과 일본의 대동아공영권이 유라시아를 양분했을까? 물론 일어나지 않은 일이다. 그러나 개연성은 충분했다. 그 개연성을 말소시킨 것이 1939년 할힌골 전투였다. 결정적 사건이었다.

유럽에서 독일이 무조건 항복을 선언한 날은 5월 8일이다. 소련군이 다시 유라시아를 건너 대일 개전을 선언한 날은 8월 8일이었다. '폭풍 작전'으로 관동군의 무장을 해제해갔다. 북조선, 사할린, 쿠릴 열도까지 남진했다. 1945년 소련은 1905년 러일 전쟁을 역전시켰다. 만주를 재탈환하고, 한반도의 북쪽까지 접수했다. 그럼으로써 국공 내전에서 중국공산당이 승리할 수 있는 발판이 되었다. 동아시아 냉전의 출발이기도 했다.

몽골의 역사 박물관에서는 한창 제2차 세계 대전 특별전시회가 열리고 있었다. 응당 할힌골 전투가 큰 비중을 차지했다. 그들로서는 영광스러운 기억이다. 관동군을 격파하는데 몽골군이 기여한바 컸기 때문이다. 최초의 육공 합동 작전에서 그들은 말과 활, 칼로 싸웠다. 하늘에서 폭탄을 투하하고, 후방에서 대포를 쏘아 올리면 몽골군이 말을 타고 진격하여 관동군의 목을 베고 심장을 뚫었다.

제2차 세계 대전으로 그치지도 않았다. 국공 내전에서는 중국공산당을 도왔다. 한국 전쟁에서는 북조선을 지원했다. 4만 마리의 군마(軍馬)를 평양에 보냈다. 북조선 전쟁 고아 수만 명을 탁아소에서 길러주기도 했다. 당시 몽골인민공화국(1924~1992년)은 세계 두 번째이자, 아시아 최초의 공산 국가였다. '선진국'의 책무를 다한 것이다.

'붉은 몽골'이 가장 빛났던 시절이기도 했을 것이다. 전승기념일 전야, 몽골인들은 '칭기스칸 보드카'로 축배를 올렸다. 울란바토르의 하얀 밤(白夜)이 더욱 하얗게 불타올랐다.

ⓒ팟캐스트 역사책읽는집

ⓒ팟캐스트 역사책읽는집

유라시아 전쟁?

미국의 저명한 일본 연구자들이 아베의 역사인식을 비판하는 성명을 발표했다고 한다. 실천적 지식인들의 양심적 목소리에 나도 귀를 기울여 보았다. 하지만 못내 불만이 컸다. 모자라고 미흡했다. 비판의 주종(主從)부터 잘못되었다. 문제의 핵심은 일본의 그릇된 역사관이 아니다. 그것을 눙치고 감싸 도는 미국의 태도 변화이다.

즉 일본은 미국에 편승하는 주구이고 첨병일 뿐이다. 따라서 그 분들이 활동하고 계시는 본국부터 호되게 호통 치셔야 했다. 아베 못지않게 노벨평화상까지 선납 받은 오바마 또한 염치가 없기 때문이다. '왜 義(의)를 버리고 利(리)를 따르십니까?', '속국을 德(덕)으로 교화하십시오.' 통촉해야 했다. 그래야 대국의 영(令)이 서는 법이다. 도덕적 권위가 무너져가는 미국부터 바로잡으셔야 했다.

'태평양 전쟁'이라는 용어를 고수하는 점도 내키지 않는다. 제2차 세계 대전의 실체를 가리는 명명이다. 애당초 제2차 세계 대전이란 무엇이었나? 미국발 세계 공황의 후폭풍이었다. 전체주의도 대공황으로부터 촉발된 것이었다. 영국, 미국, 프랑스 등 자본주의 국가가 근원적 화근이었던 것이다. 그러나 '태평양 전쟁'은 이러한 역사상을 전혀 반영하지 못한다. 오히려 그 책임을 독일과 일본에만 떠넘기고, 자기 책임을 지워내 버린다.

그 후 미국이 태평양 건너 유라시아에 개입했던 일련의 전쟁, 국공 내전, 한국 전쟁, 베트남 전쟁, 이라크 전쟁, 아프간 전쟁, 테러와의 전쟁을 아우르노라면 어느 것 하나 떳떳하지 못하다. 떳떳하지 못할 뿐 아니라, 의심스럽고 석연치 않은 대목이 하나 둘이 아니다. 유라시아의 거듭된 분할/분단과 전쟁을 통해서 패권을 유지해 왔다고 말하지 않을 수 없기 때문이다. '책임대국'으로서 자격이 미달이다.

따라서 이제라도 우리의 역사 경험과 실감에 맞는 용어와 개념을 만들어 가야 한다. 自强(자강)하는 첩경이다. 제1차, 제2차 세계 대전은 명백히 유럽의 관점이다. 태평양 전쟁은 미국식 독법이다. 역사 바로 세우기는 이름 바로 짓기에서 출발한다. 올바른 이름으로 고쳐 부르고, 똑바로 불러야 한다.

일본이 반동 노선의 전위가 된 것도 '그 전쟁'의 일부였던 '유라시아 전쟁'을 망각했음이 커다랗다. 태평양 전쟁에 함몰되면서 (아시아에 대한) 후안무치와 (미국에 대한) 피해망상을 오락가락하는 것이다. 실제로 일본은 '태평양 전쟁'이라고 말한 적도 없다. '대동아 전쟁'이었을 뿐이다. '대동아'는 화들짝 감출 말이 아니다. 반추하고 성찰해야 할 뜨거운 화두이다. 혹자의 수사처럼 '불 속의 밤'이다. 그 밤을 움켜쥐어야 청일 전쟁, 러일 전쟁, 중일 전쟁, 대동아 전쟁, 한국 전쟁, 중소 분쟁, 베트남 전쟁까지 이어진 20세기의 천하대란을 일이관지할 수 있다.

그래야만 동아시아의 100년도 유라시아 천년사의 지평에서 조감할 수 있는 안목이 생긴다. 20세기 일본은 도요토미 히데요시의 길을 답습했다. 그는 일찍이 조선을 지나 명(明)을 치겠다고 했다. 나아가 인도까지 가겠다고 했다. 허장성세였으되, 허언만은 아니었다. 역사를 꿰뚫고 있었다.

만주를 장악하면 북방으로 중원으로 진출이 용이하다. 그 기세로 동남아와 남아시아까지 뻗어나갈 수 있다. 즉 왜족도 만주족도 '몽골의 길'을 따랐던 것이다. 만주족과의 경합에서 실패한 왜족이 와신상담한 것이 20세기였다. 대청 제국을 대신하여 대일본 제국이 굴기했다. 이번에는 한족이 왜족을 상대했다.

중일 전쟁으로 상징되는 20세기 전반기의 역사였다. 20세기 후반기에는 소련과 중국이 적대했다. 유라시아의 판도를 두고 북방 제국과 중원 제국이 길항했다. 좌/우 대결은 잠시였고 '사회주의 국제주의'도 한 철이었다. 유라시아 천년을 규정했던 북방(유목 문명), 중원(농경 문명), 남방(해양 문명)의 삼분 구도에서 조금도 벗어나지 않았다.

'유라시아 전쟁'이라는 개명(改名)에 대해서는 운만 띄우기로 한다. 9월 3일이면 중국도 전승기념일이다. 붉은 광장에 이어 천안문 광장에서도 항일 전쟁 승리 기념식이 열린다. 올해는 처음으로 공휴일로 지정하여 '역사 전쟁'에 한층 박차를 가할 기세다. 과연 '유라시아 전쟁'이 정명(正名)인 것인지 재차 따져 물을 수 있을 것이다. 1주일간 견문했던 (외)몽골 얘기부터 먼저 풀어내기로 한다. 대초원에서 펼쳐진 몽골(사)이야말로 유라시아(사)의 축도(縮圖)였기 때문이다.

[유라시아 견문] 몽골 : 유라시아의 축도

칭기스칸의 경고 "성을 쌓는 자 망한다!"

신정(新政) : 백년의 급진

모든 비극의 출발에 '새 정치'가 있었다. 대청제국이 '신정(新政)'을 단행함으로써, 몽골판 '고난의 행군'이 시작되었다. 중국이 동방형 제국이기를 멈추고, 서구형 국민 국가가 되고자 한 것이다. 몽골로서는 배반이었다. 대청제국은 만몽연합에서 출발했다. 만주족은 몽골족과 협동함으로써 한족을 누르고 중원을 차지할 수 있었다. 몽골은 그 대가로 자치와 자주를 누렸다.

만주족은 잠재적 위협인 몽골족을 관리하기 위하여 '분리 통치'를 행한 것이지만, 몽골은 덕분에 '중국화'와 '한족화'를 면할 수 있었다. 라마불교를 신봉하고 몽골어를 사용하면서 근 300년을 지낸 것이다. 즉, 대청제국은 하나의 하늘 아래 두 개의 세계를 품고 있었다. 동남부는 농경 문명과 유교 세계였으며, 서북부는 유목 문명과 불교/이슬람 세계였다. 대청제국의 황제들은 한족들에게는 천자였으되, 몽골인들에게는 대칸이고 법왕이었다.

20세기의 '새 정치'란 바로 그 복합 국가를 철폐하는 것이었다. 신정과 함께 '근대화=중국화'가 본격화되었다. 유교 교육이 강요되었고, 한문 쓰기를 강제했다. 한족과의 통혼이 장려되었고, 유목을 접고 농사를 지으라고 했다. 몽골은 '변법(變法)'을 도저히 수용할 수 없었다. 그들의 정체성을 송두리째 부정하는 것이었다. 반(反)중국 운동에 승려와 사원이 앞장섰다. 대청제국에서 철수하기로 뜻을 모았다. 천하에서 이탈하기로 결심한 것이다. 1911년 독립을 선언했다. 신해 혁명을 촉발한 무창 봉기보다도 앞서 일어났다. 20세기 아시아 최초의 독립 혁명이 몽골의 푸른 초원에서 시작된 것이다.

절반의 성공이었다. 독립을 추구했으되, 자강에는 이르지 못했다. 자존과 자부는 있었으되, 자력갱생에는 못 미쳤다. 천하(天下)에서 벗어나자 중국은 외국(外國)이 되었다. 압도적인 이웃나라와 '평등'해져야했다. 그래서 남의 힘을 빌어야 하는 역설이 일어났다. '세력 균형'의 국제 정치가 시작된 것이다.

정신적으로는 티베트의 달라이 라마에 의존했다. 라마교로 연대하는 불교 연방 국가를 모색했다. 물질적으로는 러시아 제국에 기울었다. 러시아의 지원으로 신정(神政) 국가를 건설할 것을 도모했다. 1915년 맺어진 중국-몽골-러시아 간의 캬흐타 조약은 이행기의 흔적이었다. 몽골은 러시아의 보호 아래 독립을 인정받았으되, 중국 또한 '종주권'을 유지한다고 결착이 났다.

'자주적인 속국', 중화 세계의 조공국과 유사한 위치에 그쳤던 것이다. 몽골로서는 충분치가 않았다. 그래서 더욱 러시아에 안달했다. 그럼으로써 러시아 혁명의 파도에 휩쓸리고 말았다. 1917년 볼셰비키 혁명의 적색 물결이 가장 먼저 닿은 곳이 몽골이었다. 초원은 점점 붉게 물들었다.

1920년 몽골의 불교 지도자 보그드 칸이 중화민국 총통에게 절하기를 거부하는 사건이 일어났다. 대청제국에 이어 중화민국에서 벗어나는 제2차 독립운동이 시작된 것이다. 근대적인 정당도 등장했다. 몽골인민당이 창설되었다. 민족 혁명가 수흐바타르도 등장했다. 그는 보그드 칸의 인장을 들고 러시아를 찾았다. 그를 접견한 이는 러시아 제국의 차르가 아니라 소련의 혁명가 레닌이었다. 레닌은 종교 국가를 부정했다. 볼셰비즘을 따를 것을 요구했다.

결국 중화민국에서 떨어져나가기 위해서 공산주의를 수용하지 않을 수 없었다. 수흐바타르가 소련의 적군과 귀환한 것은 1921년이었다. '몽골공화국'이 출범했다. 1924년에는 '몽골인민공화국'으로 개명했다. 세계 두 번째, 아시아 첫 번째 공산 국가가 탄생한 것이다. 그러나 소련의 위성 국가였다. 사실상 소련의 속국이었다. '근대화된 속국'이었다. '속국의 근대화'였다. 1945년 이후 동유럽에 도열했던 위성 국가(satellite state)들의 원조였다.

1924년 이래 소련판 '신정'이 단행되었다. 수도 이름도 바뀌었다. '붉은 영웅'이라는 뜻의 울란바토르(Улаанбаатар)가 되었다. 소련이 보기에 몽골은 낙후한 봉건 국가였다. 자본주의를 건너뛰고 공산주의로 곧장 도약할 것을 강권했다. 대약진이었다. 농업화와 산업화가 진행되었다. 말을 타던 유목민들이 집단 농장의 프롤레타리아트가 되어갔다. 생래적으로 '모던 보이', '모던 걸'이 될 수 없었던 이들은 '봉건의 유산', '계급의 적'으로 지탄받았다. 소련의 근대화 정책에 반대하는 몽골인민당 간부들은 숙청을 면치 못했다. 독립 영웅 수흐바타르도 예외가 아니었다. 소련 군대의 철수를 요구했다가 의문사로 제거되었다.

수흐바타르를 대체한 인물이 초이발산이었다. 소련 여성을 부인으로 둔 '몽골의 스탈린'이었다. 1952년 사망까지 장기 집권하며 몽골판 대숙청을 자행했다. 특히 라마 불교에 대한 탄압이 극성을 이루었다. 9할 이상의 불교 사원을 파괴하고 승려들을 처형했다.

만주국 건국의 파장도 영향을 끼쳤다. 만주국은 은근히 중화 제국을 흉내 냈다. 오족협화(五族協和)와 왕도낙토(王道樂土)를 내세우며 동방의 이상 국가를 표방했다. 만주족의 마지막 황제, 푸이까지 모셔갔다. 몽골인들로서는 혹하지 않을 수 없었다. 소련판 '신정'에서 벗어날 수 있는 탈출구로 만주국에 솔깃했던 것이다. 일본은 노련하고 노회했다. 만주국의 매력 공세로 몽골을 꾀어냈다. 중화민국서도 소비에트연방에서도 벗어나 만주국과 연합하는 '몽골국'이 되라고 유혹했다. 초이발산은 초조해졌다. 불교 세력들을 친일파로 몰아갔다. 만주국의 스파이라며 뿌리째 뽑으려 했다.

라마 불교 지도자들의 패착도 있었다. 전통적 지배층으로 지나치게 귀족적이었다. 대부분의 재산을 사원이 소유하며 민중 위에 군림했다. 어디까지나 소승(小乘)에 그쳤던 것이다. 소승의 민주화/민중화/근대화로써 대승(大乘)에는 이르지 못했다. 중생들을 구제하여 지상에 극락을 구현하는 보살로서의 책무에는 소홀했던 것이다. 하더라도 전통의 전면적 말살은 비극이었다. 불교 탄압은 곧 몽골 전통 문화를 담지한 지식 계층 전체에 대한 억압이었기 때문이다. 소련에서 유학한 과학적 유물론자들이 피바람을 일으키며 활개쳤다. '신청년'들의 객기와 광기가 '조드'가 되어 한바탕 초원을 휩쓸고 갔다.

결국 몽골은 새나라가 되었다. 새마을도 생겼다. 사원과 게르 대신에 공장과 집단 농장이 들어섰다. 말과 양, 가축도 국가 소유가 되었다. 5개년 생산 계획에 따라 젖을 짜고 가죽을 벗겼다. 몽골 문자와 티베트 문자도 사라져갔다. 러시아어의 키릴 문자가 책을 채우고 거리를 점령했다. 신생아의 이름마저 마르크스, 엥겔스, 레닌, 스탈린이 유행했다. 1963년 인구의 절반이 프롤레타리아트가 되었다. 1985년에는 65%까지 달했다. 삽시간에 유목 국가가 노동자 국가가 된 것이다. '백년의 급진'이었다.

▲ 몽골의 독립 영웅 수흐바타르와 레닌. ⓒ팟캐스트 역사책읽는집

민주화 : 몽골화와 세계화

그 체제가 오래갈 수는 없었다. 1986년 쇄신(шинэчлэл) 운동이 분출했다. 1990년 다당제가 도입되었다. 1992년에는 헌법도 개정되었다. 몽골인민공화국은 사라졌다. 몽골국이 되었다. '민주화'로의 체제 이행을 경험한 것이다. 사회주의 체제를 지속하고 있는 중국/북조선/베트남/라오스와는 확연히 다른 모습이었다. '붉은 몽골'은 확실히 동방보다는 동구에 가까웠다. 몽골인민공화국 시절 교역 통계를 보더라도 소련이 75%, 동유럽이 15%를 차지했다. 중국은 4%에 그쳤다. 물류와 문류 양면에서 몽골은 동구권에 속해 있었다.

그래서 몽골판 '민주화'의 향로는 탈동구화이자 재동방화이기도 했다. 중국과 관계를 정상화한 해가 바로 쇄신 운동이 일어난 1986년이었다. 소련군이 철수한 것도 다당제가 시작된 1990년이었다. 적성국가 한국과 수교한 것도 1990년이다. 소련의 원조가 끊어지면서 붕괴 상태에 이르렀던 경제도 동방 국가들과의 관계 개선으로 만회할 수 있었다. 재차 동아시아의 일원이 된 것이다.

흔히 1990년대 이후 몽골의 변화를 '민주화'라고 갈음한다. 충분치 못한 진술이다. 세계를 '민주 대 독재'로만 가르는 외눈박이 시선으로는 적절한 술어를 찾을 수가 없다. 나는 갈수록 '민주화'라는 말조차 삐딱하게 보고 있다. 20세기 초기의 문명화, 중반의 근대화와 아울러 자본주의 세계 체제의 지배 이념은 아니었던가 의심을 품고 있다.

문명화는 제국주의를 합리화하는 논리였다. 근대화는 개발 독재의 명분이 되었다. 민주화 또한 신자유주의로의 전환을 가리는 이데올로기적 효과를 발휘했다. 문명화-근대화-민주화 간에는 묘한 연속성도 있다. 근대화가 탈식민화를 왜곡시키는 역할을 수행했다면, 민주화는 정부의 역할과 기능을 축소하고 무력화함으로써 발전 국가들이 축적해둔 국부를 강탈해가는 수단이 되었다. 하여 1980년대의 동아시아, 1990년대의 동유럽, 2000년대의 중앙아시아 및 중동을 아울러 '민주화'의 실질적 효과와 결과를 냉철하게 따져봐야 할 시점이 되었다고 여긴다. 유라시아의 곳곳을 견문하면서 민주화의 실상과 허상 또한 차근차근 살펴볼 것이다.

그런 점에서도 몽골은 또 하나의 전범이었다. '쇼크 독트린'이 동유럽이나 동아시아보다 먼저 관철된 곳이다. '민주화' 이후 몽골에도 세계은행과 국제통화기금(IMF)이 진출했다. 옛 공산국가에 '자유 민주주의'와 '시장 질서'를 도입하는 전위 노릇을 한 것이다. 천만다행(?)인 것은 몽골인민공화국 시절 축적해둔 몽골의 국부가 원체 변변치 않았다는 점이다. 종속 이론의 전형이라고 할 만큼 소련에 의존하고 있었기에, '민영화'와 '구조 조정'을 추진할 만한 자산이랄 게 마땅히 없었다. 덕분에 동아시아와 동유럽 국가들이 '민주화'의 경로에서 경험했던 파국적 금융 위기, '세계화의 덫'에도 빠지지 않을 수 있었다.

오히려 몽골에서의 '민주화'란 '서구화'보다는 '몽골화'라고 하는 편이 더 적절하다. 탈동구화와 더불어 몽골의 전통과 개성이 되살아나고 있는 것이다. 무엇보다 칭기스칸의 복권이 상징적이다. 시내 복판에 있는 수흐바타르 광장부터 칭기스칸 광장으로 이름을 바꾸었다. '붉은 몽골' 시절 몽골인들은 차마 그 이름을 입에 담을 수 없었다. '사회주의 국제주의' 정신에 어긋나는 민족주의의 화신으로 낙인찍혔기 때문이다. 하여 칭기스칸의 귀환은 전통 복원의 신호탄이기도 했다. 라마 불교도 다시 번창하기 시작했다. 지방에서는 토착적 무속 신앙도 기지개를 켜고 있다. 강철국가에 억눌렸던 민간사회의 저력이 재생하고 재활하고 있는 것이다.

유목민의 기질도 재차 발현되고 있다. 그들에게는 애당초 '고향'이라는 관념이 미미하다. 게르부터가 계절에 따른 이동식 주거 공간이다. 매년 10여 차례 거주지를 옮겨 다니며 사는 게 익숙한 사람들이다. 수도(首都)라는 발상조차도 희미했다. 현재의 울란바토르에 자리했던 이흐흐레(Ih Huree) 또한 대청제국 시절에는 스무 번도 넘게 장소를 이동했던 상징적 기호였을 따름이다. 몽골 세계 제국의 수도였던 카라코룸마저도 폐허처럼 남아있다. '성을 쌓는 자 망할 것이요, 끊임없이 이동하는 자, 세계를 정복할 것이다'를 되뇌며 살았던 유목민다운 문화재였다.

역으로 말하면 몽골인들에게는 모든 곳이 내 집이고, 전 세계가 곧 고향이다. 과연 '민주화' 30년, 몽골 인구의 1할이 몽골 밖에서 살고 있다. 몽골의 안과 밖을 순회하며 노마디즘을 향유한다. 몽골인의 절반이 울란바토르에 이주해서 살고 있고, 그 울란바토르 시민의 절반은 외국 생활 경험이 있다고 한다. 몽골화 및 전통화가 곧 세계화에 부합하는 것이다.